イシノラボ/マスターズ店長の連載

第2弾 オーディオアンプ講座

第4章 電源部 - 電源トランスの種類と特長

EI型電源トランス

最も一般的で歴史が古いタイプの電源トランスです。製造が簡単なので、現在でも製造総数は一番多いです。

トランスの巻線コイル枠にE字コアとI字コアとを交互に入れて組み上げます。コアの厚さは0.3mmが標準です。

組み上がったら、コアをビスで締めて固定するか、コアをまとめる金具でおこないます。安価、小型タイプは留め金具タイプです。

E、Iのコアの組み上げ時にはその隙間が発生するので、コアの磁束密度を上がる設計はできないです。

最も標準はハイライト材(冷間圧延)コアを採用して、1.2~1.4テスラの磁束密度で設計するのは普通です。

このタイプの電源トランスは、安価・小型トランスも作りやすい・漏洩持続は大きいので、ハイインピーダンス回路を近づけないことです。

電源トランスにありがちな唸りは、磁束密度とコア間のギャップのため発生しにくいです(不良問題が少ない)。

カットコアトランス

冷間圧延したコアをアニール処理(焼きなまし)してから、小判型に巻いて、コアの中間でカットして、カット面を平坦になるように磨きます。

トランスコイルは、カットコア片方か両方に入れて、カットコアを締め付けて電源トランスを構成します。

EI型に比べ、カット面が狭く、平坦なので、磁束が通りやすく、設計磁束密度を高くすることができます。

実際、1.6テスラに上げられます。結果的に小型化できます。また、漏洩磁束もEI型に比べ小さいです。

1960年代、SONYのステレオアンプに採用されました(数万台)。

けれども、カット面の締め付けが不備で、唸り問題を起こし、大騒ぎになったことがあります。

以後、カットコアの締め付け方法は緩まない方式になりました。

現在では、あまりオーディオアンプには採用されませんが、根強いファンは少なくありません。

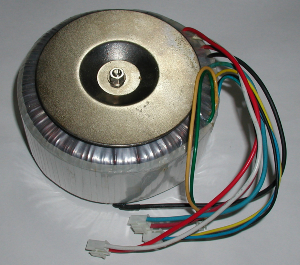

トロイダルトランス

ドーナツ型に巻いたコアの周りに巻線を巻くタイプのトランスです。すぐ気が付くことですが、巻線は普通の巻線機では巻けません。

昔から、専用の巻線機で作ります。形状から分かるように、トロイダルトランスには隙間(ギャップ)がありません。

ですから、DCを流すとトランスが磁石化してうまく動作しなくなります。具体的に半波整流回路は不可です。

メリットとして、ギャップが無いので、小型化できます。磁束密度は1.8テスラ程度まで上げられます。

また、トランスに流れる電流が一定のとき、漏洩磁束が少ないです。残留ハムノイズの少ないアンプを造りすいです。

また、ほとんど知られていませんが、音楽のような過渡的信号に対しての漏洩磁束が大きいです。

ですから、何となく聴いて、音質がしっくりこないという評価もあります。

【画像4】に実物を示します。

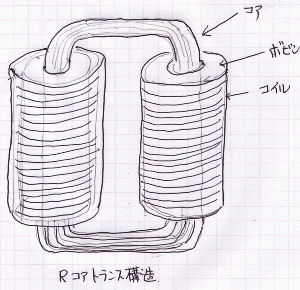

Rコアトランス:北村工業の商標登録

このタイプのトランスは最近登場した新構造の電源トランスです。棒状のコアをボビンに通しておき、ボビンにコイルを巻いてトランスする構造です。

【第17図】に構造をイラストで示します。

トロイダルトランスに比べ、巻線密度が均一なので、高負荷時において、トロイダルトランスより漏洩磁束が少ないと言われています。

但し、低負荷時の漏洩磁束は完全なドーナツ状のトロイダルトランスより少し多いと言われています。おそらく、カットコアトランス程度と予測されます。

どういうわけか、大手ブランドや老舗ブランドのアンプに採用された実績がありません。小規模ブランドで採用しているようです。

MASTERSでも採用したことがありませんのでので、何とも言えません。構造的に安価で作れるし、小型化もできているようです。

電源トランスの設計方法

電源トランスは以下に示すような手順での計算をパソコンでおこなっているので、設計者は数字を入れさえすればできてくるのです。

プログラムの内容を記述。要は以下のような内容がすみやかに設計できてしまいます。パソコン登場以前は経験と実績で人力設計していました。

(注)採用するコア形状情報はパソコンに入力させておきます。

量産トランジスタパワーアンプ用電源トランス設計例

- アンプの動作クラスを設定する。→Bクラス動作とする。

- そのアンプの意図する最大パワー(4Ωor8Ω)を決める。

- それから、理論式の電源電圧を計算する。

- 但し、プリドライブ段の電源電圧低下でパワーダウンしないことを考慮。

- 例えば、100Wとして→±40V/8Ωとし、エミッタ抵抗の電圧降下、パワーTR(飽和損失)を概略計算する。

- その電圧を加算する。それを5Vとすると(6Vでもよい)、加算した電圧は±44Vになる。

- 電源トランスの設定巻線電圧は45V÷1.4≒AC32V×2(センタータップ±整流方式として)

- 電源トランスの変動率を設定する。

仮に、この電源トランス容量を100VAとすると、EIコアで普通に設計するとすれば、18%とする。

AC32V×1.18≒AC38V - 整流ダイオード降圧をDC1Vとする。

- 0.7V程度→1V加算しておく。

- PSEではなく、IEC規格(1/8パワー)で設計する。

100W÷8=12.5W/8Ω。 - そのときの電流:(電流)≒1.25Arms→電源トランスの設計電流値

- AC38V→AC39V×2/1.25A=97.5VA→100VAとみなす。→設定に一致する。

(注)上記事項は特に追究する必要はありません。このような手順で設計されている概要を理解いただければよろしいです。

(注)量産アンプ用トランスは、上記プロセスで設計して、サンプルトランスを造り、アンプに実装してみて、パワー試験、連続温度試験等をして、電源トランスの設計を微調整する。

(注)オーディオ研究家用の電源トランスは上記のような経済設計でなく、電流容量にマージンを持って、搭載しているようです。なぜなら、温度試験など面倒な作業は省略したいからです。

整流コンデンサ-の検討

整流用コンデンサーの役割

ダイオードにより脈流整流された電気は、整流用コンデンサーの充放電で交流分(リップル)分を吸収する。リップル分が少なくなるほど、直流に近づく。

コンデンサー容量が多くなるほどリップル含有量を少なくすることができるが、ダイオードに流れる電流期間(流通角)が小さくなり、流れる電流がパルス状になってきて、空中にまき散らされる電磁波ノイズが増える。

このため、整流ダイオードの両端に吸収用コンデンサーは必須となる(常識的には0.01μF程度)。

どの程度の容量が必要か?

半導体アンプの場合

具体的な目安は残留ノイズが0.20~0.4mVなら、低効率のSPをドライブするのに充分な(聴感上聴こえない)性能です。

半導体アンプは30~60dBもの多量のNFBを掛けられるので、真空管アンプに比べローノイズに仕上がります。

アンプゲインを20dB以下にすれば、0.1mV以下にすることが可能です。

設計具体例を示してみると、20Wステレオアンプとしてみると、アイドリング電流が100mA以下なら、残留ハムは0.2mV程度で充分実用になります。

それでは、2200μFのケミコンでどの程度の過渡入力に対応するかを計算してみましょう。

コンデンサーのエネルギーは、

E=1/2C×V×V=1/2×2200×10-6乗×30×30≒1ジュール(W)

となり、1秒間連続する1W出力にもOKとなります。

(注)但し、アンプ電源電圧=±30Vと設定します。それ以上の過大出力が必要なとき、アンプ電源はリップルを含みながらアンプに電力供給します。音質的にもっと安定したサウンドを望むとき、ケミコン容量を増すことにすれば良いことになります。ピュアオーディオの常識的な容量は4700μFあたりです。

(注)ここで言う残留ノイズはLPフィルター30kHzで、低域はフラット特性での測定値です。JISAのフィルターを通して測定したら、無意味になります。その理由は、JISAフィルターは電源周波数リップル成分を除去した値だからです。

(注)リップルの観測方法はアンプ電源電圧波形をオシロスコープで観測すれば分かるし、波形から、リップル率、リップル絶対値も計算できます。

純Aクラスアンプの場合は、最大出力において、アイドリング電流と最大出力とで変動せず、SEPP回路において、パワーデバイスがオフセットしない設定して、残留ハムノイズと音質的見地から、コンデンサー容量を決めればよろしいでしょう。

真空管アンプの場合

真空管アンプの場合、真空管アンプはヒーターからハムノイズ成分が出ているし、また、NFB量が少ないので、残留ハムノイズは半導体アンプに比べ、どうしても多くなります。

実用になる残留ハムノイズ:2mV以下

前提条件:無帰還アンプ

測定ノイズフィルター:LPF:30kHz

整流電源回路例

- センタータップ整流

- 整流デバイス:シリコンダイオード

- B電源電圧回路:350VDC程度

- 整流コンデンサー:100μF/400V×2

- 整流用チョーク:1μH/200mAでπ型フィルターを構成する

- 整流用チョーク:1μH/200mAでπ型フィルターを構成する

上記のような構成ならば、リップル成分は半導体アンプ並みに少なくなっているはずです。

最終的には初段管のノイズ特性で決まる場合が多い。これは電源回路以外の要素になります。

ちなみに、この時の静電エネルギーは

E=1/2×(200μF)×350V×350V≒12ジュール(12W)

となり、真空管アンプの電源部はけっこうエネルギーが蓄えられていることになります。

コンデンサーの実装方法

コンデンサーの高周波特性は並列(パラレル)接続ですと、改善されます。

そして、ケミコンにフィルムコンデンサーをパラレルのかたちで付加するとさらに、電源コンデンサーの高周波特性が良くなり、発振安定度とともに音質も良くなります。

2019年11月 2日掲載