イシノラボ/マスターズ店長の連載

第1弾 日本オーディオ史

第25回 スーパー・フィードフォワード回路の開発と製品化対応

プリメインアンプ新製品の企画

1979年末から1980年前半にかけて、そろそろ、プリメインアンプ新製品を出さなくては話題性に乗り遅れるという、営業サイドからの要求があった。

開発サイドは何とか、これまでの回路技術の延長線上にあるものとして、進行したかった。

その頃のオーディオ界は物凄くホットで、とりわけアンプはスペック競争、新回路の発表が相次いでいた。その注目ポイントはスイッチングひずみの低減であった。アンプのひずみ特性は高域にいくに従って、トランジスタの電流応答が追いつかなくなり、さらに安定度の面からNFBは深く掛けられず、ひずみ特性は悪化する。悪化すると言っても、1kHzの時が0.008%のひずみとすると、20kHzで0.1%くらいのオーダーであった。真空管アンプに比べれば、断然、ひずみが少なく、これで良いのではないかとも思えた。

ところが、ひずみ測定器で検出できるのであれば、何とか改善したいと思うのがエンジニアのサガである。ここには音質というような情緒的なものはなく、純粋にエンジニアリングの領域であった。

ひずみ低減の競争

今の心境で書くと、上記のようになるが、当時、オーディオはホットであっただけに、ひずみの低減が良好な音質実現の重要ターゲットとなった。

一つのアプローチは、以前述べたパワートランジスタの高域特性の改善である。高域応答の悪化はエミッター構造にあるとして、エミッターをリング状にしたり、マルチエミッタ構造にしたりしたトランジスタがデバイスサイドの改善であった。このことは半導体メーカー富士通、サンケンあたりが熱心であった。

回路的には、プッシュプル動作でスイッチングのないAクラス動作にすれば、上述の問題点はほぼ解決された。しかし、Aクラス動作は効率が物凄く低下して、通常Bクラス動作の100WアンプをAクラス動作にすれば20Wくらいにしなくてはならない。すなわち効率が悪く、熱になって消費されてしまう。

それでもAクラスアンプは、例えば、パイオニアのM4シリーズは、重く、クーリングファンのついたモノラルアンプで40Wであったが、結構売れていた。

ヤマハのプリメインアンプもAクラスへの切換があって、120Wアンプが20Wアンプに切り替わることによって、パワー低下するがそれなりに人気があった。

そこで、Bクラス動作アンプでありながら、Aクラスアンプの良さを実現できないかが開発のテーマとなった。そのキーポイントはスイッチング時にスイッチングひずみが発生しないように、そのときだけ、アイドリング電流を増やして一瞬、Aクラスにすれば、ひずみは改善できる理屈になる。

確か、テクニクス、JVC、パイオニアなど各社がこのような、動作クラスを変動させて、ひずみを改善する技術を実現した。

そうなると、我々は「擬似Aクラス」といわざるを得なかった。アンプの動作が入力された信号レベルで変動することはアンプ音質向上になるとは思えなかった。

少なくとも、このときのサンスイアンプはNFBをワイドレンジにかけたこと(これはAU―607での技術)と、ダイモンド差動回路で、Bクラスアンプの動作において、ベースに強力なドライブ電流を流し込めるので、スイッチングひずみは他のアンプよりは少なかった。

それにしても、ひずみスペックは、20〜20kHzで最大パワーにおいて、0.003%以下というような凄いスペック競争になってきた。

サンスイでは、ダイアモンド差動回路をずっと使い続けるつもりだった。そこで、「ごくわずかなひずみを低減するには、小型のAクラスアンプをパワーアンプ内に追加することで実現できないか?」と、開発リーダーであった高橋暹(すすむ)氏は考えていた。

ハロルド・ステファン・ブラック博士のNFB理論

このようなアイディアを歴史的に調べてみると、NFBの前にFF(フィードフォワード)という理論があった。これは、予め、悪化する事態を予測して、先回りして、特性を改善する理論であった。このあたりは、1930年代、アメリカのベル研究所(当時、ニュージャージー州にあった)で、今や伝説上の人物となった、ハロルド・ステファン・ブラック(H・S・ブラック)博士を中心として研究が続けられていた。特にアメリカ大陸横断の電話回線において、途中、レベル低下を中継所の通信用アンプで補正するのだが、中継アンプのレベル変動に悩まされていた。

フィードフォワードは発想が優れたものだが、どのくらい補正してやったらよいかを予測することが非常に困難で、ぴったりした補正をおこなうことは困難であった。

H・S・ブラック博士はそのような事態でフィードフォワードでは無理があると判断して、「出力から入力に信号を戻し、入力と比較して、補正すべき信号を加えて、演算すれば、アンプのレベルゲインはぴったり決まる」ということを発案した。

当時、おなじようなNFB理論を発想した研究者は幾人かいた。H・S・ブラック博士のしたたかなところは、アメリカは先発明主義(日本は先願主義)だから、先に発明したことを証明したことであった。

H・S・ブラック博士は毎日、ハドソン川をフェリーで渡って、ベル研究所に通勤していた。そのフェリー上で、その日に買ったニューヨークタイムスの紙面にNFBの数式など、パテントとなる必要な内容を書き込んでいたのだ。このような客観的な事実によって、NFB発明者はH・S・ブラック博士となった。

高橋暹氏のH・S・ブラック博士訪問

そのような歴史的なことを調べていくうちに、1979年当時、私は、「ブラック博士は存命なのか?」という素朴な疑問が湧いてきた。アメリカ支社に問い合わせて調べてもらうと、何と、ニュージャージー州に存命であることが分かった。

そのような伏線の元で思案していると、高橋さんとT・SさんからNFBとフィードフォワードを組み合わせて、アンプの高域ひずみを改善出来るというレポートが出された。

その研究レポートを眺めて、単に発表しても、他社の新回路と同程度の注目しかされないと思った。そこで、存命のブラック博士を高橋さんが尋ねて、インタビューしたりミーテングしたりすることが、意義あることだと、どんどん胸中に膨らんできた。

上司にそのことを提案したところ、最初はけげんそうな顔をしていたが、段々と乗り気になってくれた。高橋さんも、ブラック博士に会えるということは光栄だし、日本人で会った方はないと思われるので、この話には積極的であった。

しばらくして、高橋さんはアメリカ・ニューヨークに旅立った。アメリカ支社ではすでに住所を調べ、アポイントも取ってくれていた。

そのときの写真を添付する。ブラック博士は80歳を超えていたが、しっかりとされていた。ブラック博士の部屋はアワード(賞状)で一杯であった。

ブラック博士は高橋さんに次のような話をされている。

『世の中の科学的システムはマスター(主人)・スレーブ(奴隷)システムとなっている。(これは人間世界の話でないので、誤解なきようお願いしたい。)宇宙ロケットシステムもこの典型である。まさにNFBは状況を把握して、対処としてスレーブの尻を叩く。それで系(システム)は安定、高性能になる。オーディオアンプでNFBを掛けないと、スルーレートは上がらない。人間にしても何をすべきかを尻叩かれると、果然、凄く良くなることに例えられるだろう。』

次回予告

今回のお話はここまでにします。次回は新回路成り立ちの経緯とその実装について詳しく記す予定です。この件については高橋さんのアドバイスにより、かなり、正確に記すことができる見込です。

また、ブラック博士はサンスイの新しいアンプ技術について、的確なコメントと評価をされているので、この内容も次回お話しする予定です。是非、お楽しみに!

掲載する写真は高橋暹氏にご提供いただき、特別な掲載許可をいただいたものです。(無断転載は固くお断り致します。)

ハロルド・ステファン・ブラック博士(左)と高橋暹氏(右)−1

撮影場所:ブラック博士の自宅オフィス

ハロルド・ステファン・ブラック博士と高橋暹氏−2

高橋暹氏に宛てられたハロルド・ステファン・ブラック博士からのクリスマスカード(封筒)

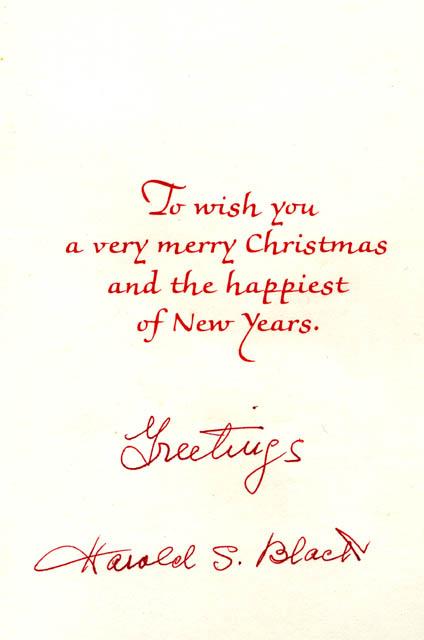

高橋暹氏に宛てられたハロルド・ステファン・ブラック博士からのクリスマスカード

2007年2月24日掲載