ここ10年くらい前から、アナログアンプ回路について、カレント・フィードバックという回路方式が紹介されるようになってきました。

浅学ながら、自分なりに調べてみると、カレント・フィードバックは、過去のトランジスタアンプ、また、真空管アンプのNFBの掛け方と共通性があることが分かってきました。

過去の半導体アンプと真空管アンプのNFB

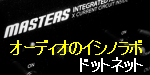

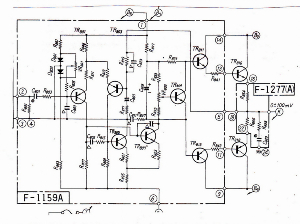

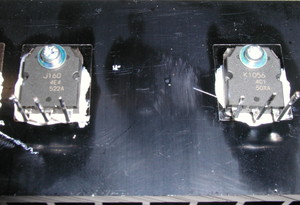

【図1】に示すように、初段に差動アンプを採用していないアンプ(1970年代前半)においては、アンプ出力ステージより、初段のエミッタ、ないし、ソースにNFB抵抗を介したNFBが成立していました。具体的には、初段の電流帰還抵抗にNFB抵抗が接続されるかたちです。

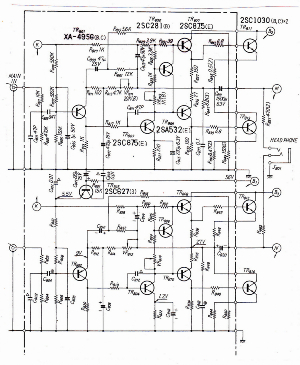

同じように、真空管アンプでは、アンプの出力トランス2次側から、NFB抵抗を介して、初段のカソードにNFBが掛けられています。(【図2】参照)

カレント・フィードバックの考え方

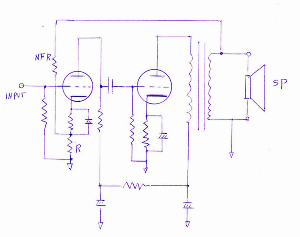

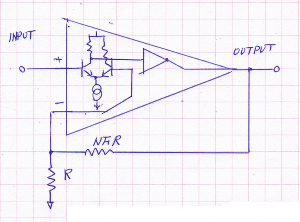

カレント・フィードバックに基本的な概念は【図3】に示すように、初段にバッファーが設置され、充分インピーダンスを低くして、その回路の電流感知回路部にアンプ出力部からNFB抵抗を介してNFBが掛けられます。抵抗値は比較的に低く(1kΩ程度)しておけば、NFBは電流感知して、その変動分はI/V変換回路を経て電圧になり、出力バッファーで構成されます。これがカレント・フォードバックアンプといわれる基本的な考え方です。

カレント・フィードバック回路は、これまで、初段に必ず設置された差動回路(【図4】参照)を採用していないです。“JBL SA-600”から始まったとされる差動構成回路は現在でもほとんどのアナログ半導体アンプに採用されています。ある意味、先祖帰りともいえる方式です。

そもそも、カレント・フィードバックはスルーレートを高くしたい(ワイドバンドアンプ:高周波領域まで増幅できる)OPアンプICメーカーがこの回路に行き着いたとされ、市販されているハイスルーレート・ICアンプのスル―レートは1000V/μVを超えています。繰り返しますが、スルーレートが高いことは高周波増幅能力が高いことを意味します。100MHz近辺のビデオ回路に使われています。

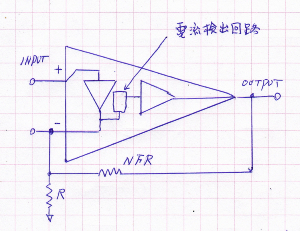

差動回路に代表されるボルテージ・フィードバック回路(【図5】参照)は超高域、高周波帯域ではオープンループ特性が落ちて、NFBを掛けることにより、アンプの位相偏移が大きくなり、うまく位相補償回路を駆使しても位相偏移は135度くらいになってしまいます。180度になると発振します。オーディオアンプの常識としては、連続波での応答では発振しないので、問題ないとされています。

ところが一部の音質に敏感な方々から、どうも、ボルテージ・フィードバックアンプを聴くと、どこか違和感、混濁感があると指摘されることもあります。そのことをオーディオを電気的に検証しようとしても検証できず、今なお、このようなアンプ談義に終わりがありません。なぜなら、音楽のような過渡信号に対する解析は進んでいないからです。おそらく、過渡信号に対して位相偏移が大きいとNFBが理論どおり掛からず、結果的に満足するサウンドと感じられないのでしょう。

発振回路的なアプローチでは、負性抵抗の発生により、サウンド的に劣化する可能性があるという見方もあります。

上記のような現象により、いまだに、フィードバック量の少ない無帰還の真空管アンプに根強い人気がありますし、エレキギターアンプにトランジスタアンプが採用されない根拠にもなっているのではないでしょうか。

そうこうしているうちに、1990年代、差動回路によるボルテージ・フィードバックに限界を感じた一部のエンジニアは、2000年あたり、カレント・フィードバック回路をオーディオアンプに採り入れ始めました。

理論的には、アンプ位相偏移は極限に抑えられることで、NFBが音楽のような動的成分であってもNFB演算が正確におこなわれるとされています。負性抵抗成分も発生しないとされています。

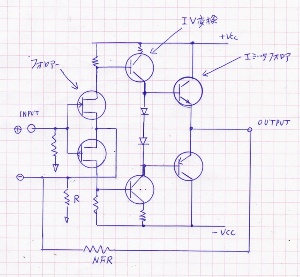

【図6】にシンプルなカレント・フィードバック回路例を示します。このカレント・フィードバックアンプ回路初段はバッファーで構成されるので、初段は出力からフィードバックを掛けられないことになります。また、アンプ全体にフィードバックが掛けられないので、DC安定度はボルテージ・フィードバックに比べて少し不利なようです。

具体的には、代表的なアンプブランドではあるA社では、全面的にカレント・フィードバック回路が採用されています。今から考えると、それ以前とその後ではA社のサウンド傾向は微妙に変化したという指摘される方もおられます。

最近では、カレント・フィードバック回路部をモジュール化して、オーディオアンプ回路に採用するオーディオブランドもあるようです。オーディオクラフト誌や、オーディオ誌において、モジュール搭載アンプのサウンドが高い評価を得ているとは言えず、さらに、上記に具体的にカレント・フィードバックについて言及されていることはあまりないようです。

関連事項

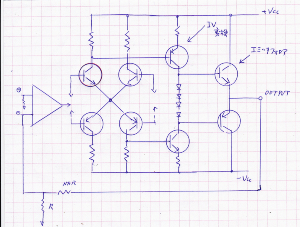

関連事項として、山水のダイアモンド差動回路(【図7】に示す)は2組の差動回路が上下に配置され、4か所のコレクタ加えられた信号電流成分は次段のI/V回路に接続され、バッファーとされるパワーステージ回路で構成されます。この回路は初段に通常の定電流回路を伴った電流制限回路があるもののダイアモンド差動回路に電源制限がなく、電源電圧までフルスイングすることが出来るので、スルーレートは驚異的な200V/μVです。そのダイアモンド差動回路から、バランス動作に展開したのがXバランス回路です。

一方、マスターズのZバランス回路も、初段差動回路に定電流回路を設けていませんので、電源電圧までフルスイング出来ます。電源電圧はそれほど高くしていないので、200V/μVには達していませんがハイスルーレートアンプです。ハイスルーレートアンプでは位相偏移が少なく、負性抵抗の発生が少ないと言えます。どちらかと言うと、山水電気のダイアモンド差動回路は今から考えると、結果的にカレント・フィードバックの長所を生かしているようにも思えます。具体的には差動回路を採用していても、定電流回路を設けないことがハイスルーレート性能を達成する要素のようです。

さて、スルーレートの値ですが、フィードバック量の少ないアンプでは1V~10Vもあれば充分でしょう。また、ゲインが取れないバッファー/フォロアー回路には、負性抵抗による発振が発生しないように、入力に打ち消し抵抗を付けておくことが肝要です。

【図1】差動入力回路を採用していなかった1970年代前半のアンプ(2ch分)

【図2】真空管アンプにおけるフィードバック

【図3】カレント・フィードバック基本構成

【図4】差動入力回路を採用し、コンプリメンタリー構成のアンプ

【図5】ボルテージ・フィードバック基本構成

【図6】カレント・フィードバック構成の例

【図7】ダイアモンド作動回路の基本構成