スタックスイヤースピーカーは、みなさんご存じのように静電型スピーカーです。

スタックス工業時代からですと、70年以上の実績があります。また、世界でもオンリーワンと言って良いほど、静電型イヤースピーカーを造り続けている貴重な会社です。

私も、SR-3(40年以上前)時代からの愛用者です。

また、(有)スタックス社長・目黒氏はサンスイ時代からよく知っている仲です。

そのような背景もあって、マスターズでは、10年近く前から、スタックスイヤースピーカーをドライブできるアンプを開発、製品化しております。

特に、イヤースピーカーだけでなく、同時に、通常のスピーカーやヘッドフォンも使える多用途アンプをモデルチェンジしながら、長期間、ご注文が継続しております。幸い、好評を得て、好調な製作を継続しています。

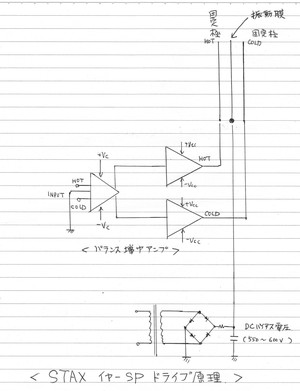

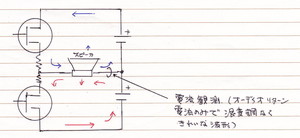

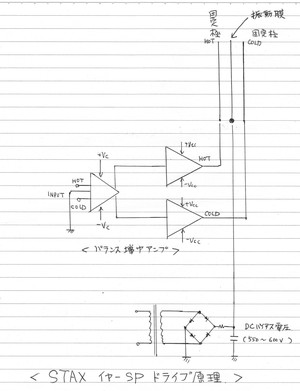

さて、静電型スピーカーの動作原理及び基本構造は、【図1】に示すように、中心に振動膜があり、その振動膜には高圧(300V以上:現在は580V)電圧(バイアス)を掛けておきます。

両側に固定電極(これは音が通るように、穴が開けられて(開口率は高い)が置かれ、固定電極は0Vにしておきます。そうすると、振動膜はクーロンの静電力によって、バイアス電圧に応じて、張力が働き、ピンと張られます(バイアス電圧が高いほど張力は高くなる)。固定電極にオーディオ電気信号を加えれば、振動膜は振動し、音になります。

両側の固定電極にはHOT,COLDのバランス信号が加えられますが、原理的には、片側の電極だけにオーディオ電気信号を加えても音が出ます。

STAXイヤースピーカーは両側の固定電極から、バランス電気信号を加えて、バランスドライブ(プッシュプルすれば、片側電極からは引っ張り、片側電極からは押す力が働き、より振動膜はパワフルに、リニアに、ひずみ少なく、振動して、良いサウンドになるわけです。音圧は6dBアップします。)、静電力は振動膜全体に発生し、ダイナミックタイプのようにボイズコイルに駆動力が働くわけではなく、全帯域にわたって、ピストンモーションが得られます。

静電型スピーカーはこのような動作原理で、品位高いサウンドが出るわけです。

一方、ダイナミック(動電)型スピーカーのドライブはスピーカーボイズコイルには両側(巻始め、巻終わり)に端子(電極)があるのに、通常アンプの出力は片側の電極は接続され、残った電極はグランド(アース)に落としてしまい、いわば片側ドライブになっています。

このことに関して、長年、アンプ技術者、オーディオファンは、あまり問題意識を持たないようです。これは、アンプを電気測定して一応の結果が得られ、スピーカーが動き、音が出ることで、それなりになっているのでしょう。

最近の私の解析では、整流回路を持つアンプは、Xカレントのような工夫を施さないと混変調ひずみが発生することが分かりましたが、このことはほとんど知られておりません。

そのようなわけで、私は、バランスドライブアンプの優位性を主張しますが、アンプを片chあたり倍、必要になるので、費用の点で困難なら、せめて、Xカレント回路を搭載したアンプをお勧めします。

真空管アンプにおいても、せっかくのプッシュプルアンプも出力トランスによって、バランスドライブから、片側(アンバランス)ドライブになっているのはもったいないことです。マスターズの真空管アンプでは、出力トランス2次側で、スピーカーをバランスドライブできるようなバランスフィードバックを施した真空管アンプになっております。

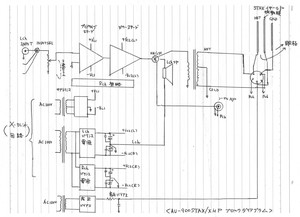

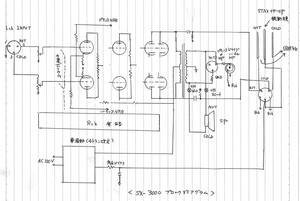

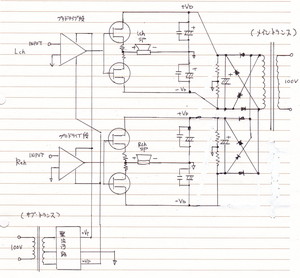

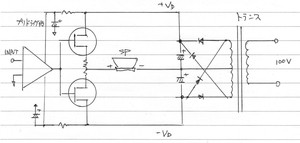

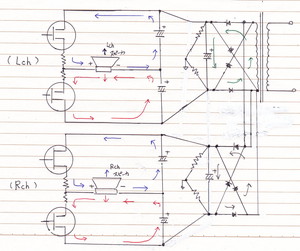

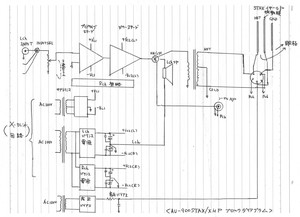

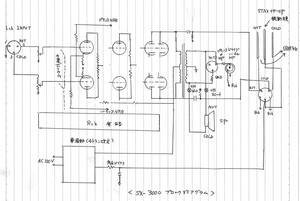

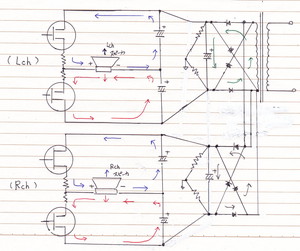

なお、マスターズアンプでの多用途STAXイヤースピーカードライブアンプのブロックダイアグラムを【図2】,【図3】に示しておきます。

【図1】静電型スピーカーの動作原理及び基本構造

【図2】新開発“Xカレント回路”を搭載!STAXも通常型ヘッドフォンも聴ける多用途プリメインアンプ“MASTERS AU-900STAX/XHP” ブロックダイアグラム

【図3】STAXイヤースピーカ/ヘッドフォン バランスドライブアンプ“MASTERS SX-3000BD” ブロックダイアグラム

従来回路の問題点

Xカレント回路は、パワーアンプ電源整流回路とスピーカーからのリターン電流に問題点を発見し、その問題解決するものです。

アナログ半導体アンプに興味をお持ちの方なら、パワーアンプの電源回路は【図2】のような構成にほぼ100%そうなっております。

この回路は特に問題ないように理解出来るし、長年、ずっと、現在もハーフブリッジ構成のアンプには採用されております。MASTERS AU-900Lシリーズも同様です。

最近、この回路には、アンプの電源回路において、トランスからダイオードを通じて流れる電流は整流用コンデンサーで交流分は流れ、直流に近くなり、パワーアンプ回路が要求する電流をオーディオ信号としてパワーデバイスに流します。この部分には、交流分が残っていますが、多量のNFBによって、アンプの出力には混入しないとされています。微視的に見れば、混入しています(それもひずみ測定では検出できないレベル)。

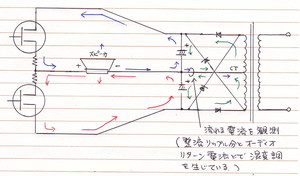

次に、出力デバイスからスピーカーボイスコイル+端子から流れる電流はスピーカーを動作させて、-端子から2個のケミコンの中点とトランス整流回路のセンタータップに流れます。

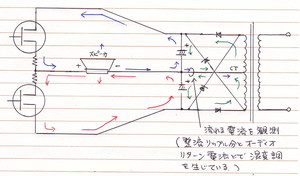

当然、その地点には整流回路の交流分(リップルと言う)とスピーカーからのリターン電流が混在、混変調が生じているはずです(【図3】)。

良く考えるとそうなのですが、私自身もこの年まで疑問を感じなかったのです。バランス増幅回路のスピーカードライブ回路が、上記の混在がスピーカーの-端子側で発生しないメリットは分っていたのですが、ハーフブリッジ回路はそれなりに動作しているから、それで良いのだとして、これまでアンプを設計、製作して参りました。

けれども、最近、上記に述べたような問題点が気になり始め、検討を続けて参りました。

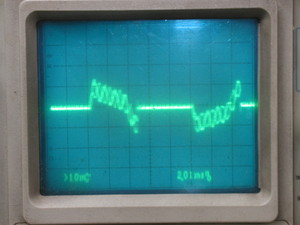

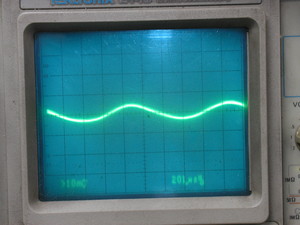

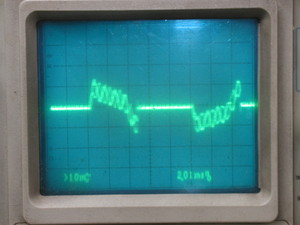

高性能カレントプルーブ(ホール素子)測定器を借りて(【図4】)、上記、混変調現象が、画像に示すように、発生しているのをつきとめました(【図5】)。

ハーフブリッジアンプは、トランス・ダイオード・ケミコンとの整流回路の整流交流成分とスピーカーからのリターン電流とで拡大して推測すれば、おかしくなっているように思います。これまで見過ごされたのは、オーディオアナライザーでアンプ出力を精密に測定しても、差異は検出できないからです。そこで、アンプメーカーでは、いわゆる“ヒアリング”で、いろいろと部品を替えたりして検討してきたのです。

また、アンプをブラックボックスとして考え、電源ケーブルをいろいろと替えたりして、音調変化を見出しているのは、この現象をカバーしようとしていたのかもしれません。

かつて、K社は、この部分をプリント基板上で集中させていました。その流儀がそのブランドのサウンドを作っていたかも知れません。私が在籍していたサンスイ電気では、かなり過去、この問題に気が付き、一時(約1年間)“グランド・フローティング”回路を採用していました。

けれども、Xバランス回路搭載によって、サンスイアンプはこのハーフブリッジ電源問題がまったく無くなり、その後の20余年が過ぎて、消滅しました。

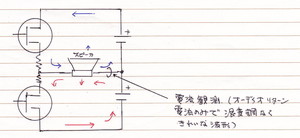

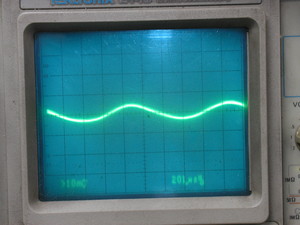

なお、バッテリー駆動アンプは整流回路が必要ないので(【図6】)、中点電流はきれいな電流波形です(【図7】)。

バッテリー駆動アンプは、充電等の取扱いさえ面倒がらなければ、エクセレントサウンドが得られます。

Xカレント回路の構成

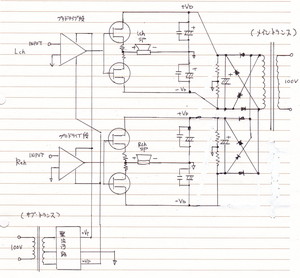

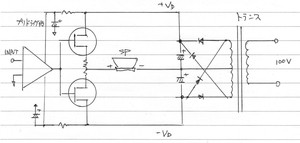

- 整流回路とスピーカードライブ回路との電流経路とを分離して、整流回路はダイオードと整流専用コンデンサーで直流を創成します。そこは、完全なクローズド回路として、アンプのグランド側とは電気的に分離し、スピーカーからのリターン電流が整流回路に混入しないようにします。

- この前提には、アンプ前段(プリドライブ)は別電源で供給する必要があります。そうしないと、アンプのグランド動作起点が決まりません。また、別電源設置により、プリドライブ段はパワーアンプ段の電源変動の影響を受けないので、小音量時から最大出力時にわたって安定した動作ができます。結果として、クリーンな電圧増幅が可能となります。

- スピーカーからのリターン電流は、オーディオ回路循環用のコンデンサーをL/Rch別に設けて、出力段のL/R混入も防ぎます。おそらく、測定では検知できないL/Rch間の混変調現象を防止することができるはずです(【図8】)。(ステレオアンプの測定には モノラル信号を両chに加えて測定するので、このような現象を見つけられないのです。)

- このようにして、【図1】のようなXカレント回路ができ上がり、実際、4台実施してみて、期待どおりの良い結果が得られました。また、発展形として、整流ダイオードをL/R別とすれば、さらなる好結果が得られるはずです。

- これまで、実績から言われていた、プリドライブ電源の分離,L/R2トランスとかモノアンプとかの優位がある程度、理にかなっていることは分かります。整流回路の交流分(リップル)とスピーカーらのリターン電流との混入による混変調は見逃されていたと思います。

- より完全なオーディオアンプとしての形はアドバスドZバランス回路ですが、そこまでの構成が費用やスペースの関係で実現できないとき、この新技術は大変有効と思います。

- バッテリードライブアンプは、上記の問題が原理的にないので、Xカレント回路を採用しなくともピュア・サウンドになります。さらに、さらにやってみたいと言う方にはプリドライブ段を別バッテリーで駆動する新方式も考えられます。いずれ、実験したいと思っています。

新開発“Xカレント回路へのアップグレード”のご案内

新開発“Xカレント回路”アップグレード受付中!

詳細はこちら

【図1】Xカレント回路のブロックダイアグラム図

【図2】従来の電源回路

【図3】従来幅広く採用されている電源・パワーステージ関係図

【図4】測定に使用した横河製カレントプルーブ

【図5】混変調現象

【図6】バッテリードライブ電源・パワーステージ

【図7】スピーカーからのきれいなリターン電流

【図8】Xカレント回路

フルバランス増幅モノラルパワーアンプ“MASTERS BA-999ZB/M”から、アドバンストZバランス回路へアップグレードされたユーザー様のKさんから感想をいただきました。

匿名での掲載許可をいただきましたのでご紹介いたします。

Kさん!ユーザーレポートをいただき、ありがとうございます。

開発者たる私からのコメントは、自己陶酔的にならないように規律を持って記述しておりますが、ユーザー様から、率直な感想を頂き自分では気がつかなかったサウンド要素を発見した感じがあります。