経緯

2015年末、あるオーディオファンの方から、“ファインメットコアで作ったトランスを搭載したパッシブプリアンプを製品化できないか?”という問い合わせをいただきました。

MASTERSのパッシブプリアンプ、CA-777シリーズ(「トランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-777N/AC”」,「トランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-777NS”」など)、CA-999シリーズ(「バランス型トランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-999FBN/AC”」,「バランス型トランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-999FBC/O”」など)は評判が良く、サウンド的にも、電気的特性にも優れ、特に新素材コアを採用しようという考えはありませんでした。

熱心に“ファインメットを検討してできないか?”といわれるメールに、私も心が動き、何とかファインメットコアを入手できないものかと探してみました。

製造元である日立金属に当たってみても、ある程度の量でないと購入は難しそうでした。

そこで、トランスコア加工会社を見つけて、その会社でファインメットを入手してもらい、マスターズ向けのコアを入手できないものかと、人脈や、検索をして、探してみました。

ようやく、トランスのタムラと40年前取引していたカットコア加工会社とコンタクトとることができました。

ファインメットコアの入手・試作

さっそく、そのカットコア加工会社にTELすると、社長さんがTELに出てくれました。お話すると、“それなら、少量でも良いから、試作しましょう!”と言ってくれました。

お話を伺うと、コア形状はカットコアになるとのこと。カットコアは磁路がほぼクローズドループになるので、インダクタンスを大きくとれるのでOKと答えました。

けれども、カットコア形状にすることは、ファインメット素材シートをカットコア形状に捲いて、そのあと2分割にカットして、カット面を研磨する手間もかかり、部品コストはかなりアップすると予測されました。

パーマロイコアは非常に高価です。それ以上にファインメットによるカットコア価格は高価な見積りになりました。

そのような状況でも、私は試作することを決意して、少量で申し訳なかったのですが、CA-777シリーズに採用しているトランスコイルに適合する(コア断面積)コアサイズを指定して、CA-777シリーズ2台分のコアを4個注文しました。

年が明けて、2016年2月初旬にファインメットコアが入荷しました。

すぐ、試作しようと焦りましたが、受注残のマスターズアンプの製作にパワーを取られて、試作機を組立て・完成したのが3月末になってしまいました。

なるべく、シンプルにしたかったので、1入力・1出力タイプとしました。

「【写真1】ファインメットコアで作ったトランスを搭載したパッシブプリアンプ試作機」を参照してください。

そのパフォーマンスの評価

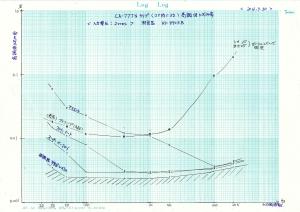

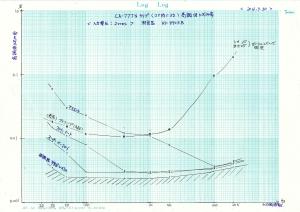

電気的特性の、特にコア材の性能が発揮される高調波ひずみ特性を測定しました。

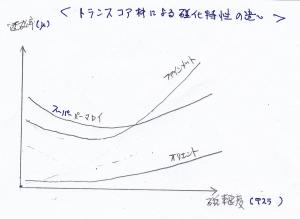

「【図1】MASTERS CA-777Nタイプ 高調波ひずみ率 : コア材による比較グラフ」に示すように、ファインメットもスーパーパーマロイも、極めて低ひずみで、非常に優秀です。但し、低域に関しては、ごくわずかに、スーパーパーマロイのCA-777Nのほうが低ひずみです。どちらも、非常に優れています。

ちなみにオリエントコアと比較してみると、中域から低域にかけて、上記2つのコアに比べてひずみが観測できるのは、オリエントコアは高磁束密度の動作領域では優れているものの、透磁率では、ファインメットやパーマロイに及ばないので、そのような結果になると思われます。

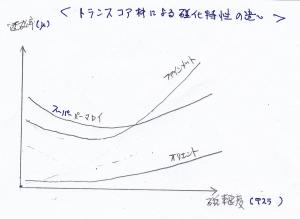

磁性体については、透磁率という言葉がよく出てきます。これは磁界において、磁化特性の鋭敏さを表すと言われますが、オーディオ機器においては、どのような特性に反映するかはあまり解説されていないようです。

透磁率が高いことは、それだけリニアな特性を示すと言っても良いでしょう。その成果は、低ひずみ特性を示すと結論づけても良いでしょう。

ファインメットコアは、低ひずみであり、透磁率が極めて高いですが、パーマロイより高い磁束密度動作領域でその優秀が発揮されるようです。

「【図2】トランスコア材による磁化特性の違い: 概略比較データ」を参照してください。

スーパーパーマロイは飽和磁束密度がファインメットに及ばないものの、その透磁率は低磁束密度領域では透磁率がファインメットより高く、ひずみ特性はもっとも優れた性能を示していると思われます。

結論として、ファインメットはある程度、透磁率が高く、飽和磁束密度も高い、バランスのとれた磁性体と言えます。オールラウンドで優れた性能を発揮する新素材と言えます。

一方、スーパーパーマロイは高い透磁率特性を生かす用途では最も優れた磁性体と言えます。

ヒアリング結果

ファインメットコア試作機

どちらかと言えば、その音調は暖色系、そして繊細であり、分解能に優れ、かつ、迫力があります。エネルギーバランスはフラット感であり、そして低域再現も見事です。広がり感、奥行感も充分です。

オケ,合唱,オペラ,ビッグバンド再生にも充分なパフォーマンスを示しました。もちろん、その静寂感は素晴らしいです。

スーパーパーマロイコア:CA-777N

ファインメットコアと比較すれば、音調はわずかに寒色系、繊細でありその分解能は見事につきます。低域感は、よく聴いてみると充分に再生していると認識できます。広がり感、奥行感の再現が素晴らしいです。

そして、静寂感の再生はトップと思います。どのような高S/N比のアンプでも、このローノイズ感は実現できないでしょう。

ジャズトリオ,ボーカル,室内楽,ギターソロなどの音源には最適でしょう。

オリエント試作機

その音調は、パワフルで、音楽をガンガン聴きたい方には最適です。もちろん、通常のプリアンプよりローノイズで、混濁感のないことはパッシブプリアンプのもっともすぐれた性能です。

結論

通常のプリアンプはノイズ発生に加え、電磁波ひずみの混入問題があり、良いアンプ設計、製作に考慮が必須な事項です。

今回の検討により、ファインメットコア搭載のマスターズのトランス式パッシブプリアンプの製品化を計画致します。ご期待ください。

参考情報

トランス巻線の基本式を載せておきます。

トランスの巻数を決める数式は以下のようになります。

N=E÷(4.44×A×B×f)

但し、N:巻数,E:印加電圧,A:コア断面積,B:最大飽和磁束密度(設計設定値),f:周波数

上記の式から、コアを大きくするか、飽和磁束密度が大きくとれるか、使用する最低周波数を高くできるかすれば、巻数は少なくてすみます。

身近なところでは、60Hz地域では、電源トランスの巻数は50Hz地域に比べて、巻数は少なくてすみます。ですから、世界の大多数の国では、商用電源電圧は60Hzが標準になっています。

【写真1】ファインメットコアで作ったトランスを搭載したパッシブプリアンプ試作機

【図1】MASTERS CA-777Nタイプ 高調波ひずみ率 : コア材による比較グラフ

【図2】トランスコア材による磁化特性の違い: 概略比較データ