始まり

今から、50年近く昔でしょうか?サンスイ名人エンジニアのY・Mさん宅を訪問したときからです。大変、残念なことに、Y・Mさんは今年8月に亡くなりました。私はずっと、Y・Mさんのアドバイスやヘルプを受けました。私にとって恩人でした。そのような感慨に深けながら、思い出します。

Y・Mさんのオーディオシステムは、スピーカーがアルテック・バレンシア、アンプは勉強のために購入したというJBL SA600プリメインアンプでした。

そのアンプはアーノルド・ウルフがデザインしただけに大変バランスが取れた美しい姿でした。そして、そのサウンドは故、瀬川冬樹さんが感涙にむせんで、“ステレオサウンド”誌に記述したように、私にとっても、これまで聴いたことにないサウンドであり、素晴らしい体験でした。

その頃、私はスピーカーの設計者で、SP-150を担当していました。

サンスイの仕事場では、スピーカーヒアリング用アンプはサンスイAU-999でした。Y・Mさん宅で聴いた、エッジのきいた切れ味のあるサウンドはどうやっても出ませんでした。

アルテックのバレンシアは、大型ウーファにホーンドライバーの2WAY、それにマグネットは磁気抵抗の低いアルニコでしたから、これは敵いません。

JBL SA600アンプに行き着く

そして、そのとき、気になったのは、JBL SA600でした。ちょうど、そのころ、JBLの輸入代理店がサンスイでしたから、回路図等のサービス資料は入手できました。

それを眺めると、AU-999よりもはるかに進歩していました。

まず、±2電源、入力差動回路、前段は差動2段(一部、ブートストラップ付)、全段直結、コンプリメンタリー構成、Tサーキット、DCアンプ構成でした。

SA600が日本のアンプメーカーに与えた影響は大きく、サンスイではその後発売されたAU-9500は相当影響を受けていました。その後、AU-666で、さらに、さらに、サンスイアンプ回路は進展しました。

ところで、どうして、スピーカーメーカーのJBLがこのような先進的なアンプを1960年代に実現できたのでしょうか?

JBL内でエレクトロニクスも詳しいエンジニアはバート・ロカンシーであったことは知っていました。けれども、すぐには、SA600アンプに結び付くことは考えられませんでした。

後日、元パイオニアの木下正三さん(レイ・オーディオ代表取締役)から伺った話ですが、バート・ロカンシーがJBLから離れて、一時、パイオニアのエンジニア達に、スピーカーの技術習得をさせるために講師に来ていたそうです。とても高度な講習で、ほとんどの方が付いていくことができなかったそうです。素晴らしく、クレバーな木下さんはバート・ロカンシーの一番弟子でありました。

バート・ロカンシーはアンプ回路にも詳しく、真空管アンプ時代にすでに差動入力真空管アンプを設計、製作していたそうです。

この回路を半導体アンプに置き換え、最新回路を実現したのはSA600アンプ回路ともいえます。

(注)実際は、SA600の前に、JBLスピーカードライブ専用アンプとして、SE-400Sが先に登場していました。

絶対位相のはなし

SA600回路の私にとっての密かな注目点は、その回路が反転アンプ構成になっていたことです。

反転構成アンプとなると、NFB演算は抵抗同士でのサミングとなり、初段差動回路は非反転アンプに必須な定電流回路は特に必要なく、無ひずみ回路となります(あっても良いが)。

JBLスピーカーの極性は他のスピーカーと反対(近年、他と同じになった)ですから、反転アンプでJBLスピーカーを増幅すれば、他と同じになるわけです(絶対位相に戻る)。

当時、そんなことには関係なく、JBL4343、4344は物凄く売れました。多くのアンプは非反転アンプでしたから、入力されたオーディオ信号とは反対極性でスピーカーは動作するわけです。

それが、ずっと続いて、JBLが極性を他と同じ(+信号を入力したら、振動板が前に出る!)になったのはつい数年前でした。

このような極性問題は、海外ではABUSOLUTE PHASE(絶対位相)と言います。

そうそう、今月の“管球王国”を眺めると、絶対位相のヒアリング記事が載っていました。テスターは300Bで有名な新さん、オーロラサウンドの代表 もう1名の方の3名でした。その記事では極性切替ヒアリングで、ある程度のサウンド差異は感じたとレポートしています。

一方、マスターズアンプの愛用者のMさんによれば、音源をヒアリングすれば、どちらが、本来の位相かを自分なりに聴き分けられるそうです。

私は残念ながら、自信を持って言い切ることができません。音源製作側では、絶対位相は入れ替える可能性は充分あります。

例えば、アナログコンソールならば、ミックス時に加算回路で、絶対位相は反転します。また、バランス回路で、2番、3番を入れ替えれば、絶対位相は入れ替わります。

このあたり、オーディオサウンドに絶対の自信を持っている、盟友、West-Riverアンプの川西哲夫さんに伺ったところ、それほどの違いは感じないと言われました。

マスタリングエンジニアである息子さんにも聞いてもらったところ、特に関心がないとのことでした。

スピーカー的には、最初の立ち上がりで、コーン紙が出るのと、引っ込むことは、リスニングルームの瞬間的微少気圧変化はそれほど人間の聴覚では聴き取れないのでしょう。

他の哺乳動物では聴き分けることができるのかも知れません。アンプ的には、入力や、接続するスピーカー極性を反対にしても電気的測定では変化はありません。

そうなると、バランス信号処理で、ヨーロッパ規格ではホット2番、アメリカ規格のホット3番になりますが、それほど、この違いに気を使う必要がないことにもなります。オーディオの面白いところです。

SA600アンプ回路でアンプを作ってみる

さて、話を本題に戻します。最近、アナログレコードを、終活を兼ねて、整理しようと選別がてら聴き始めると、そのサウンドは当たり前ですが、CDサウンドにはない、聴き慣れた、忘れていた、フレッシュなサウンドが聴けるのです。S/N比、Dレンジの大きなサウンドのCDは良いはずなのに、何かおいしくない成分が残っているように感じるのです。

マスターテープのS/N比は頑張って、60dB、1回、ダビングすれば、S/N比は3dB以上悪化し、ひずみも増えます。

そのような音源をアナログレコード化すれば、S/N比は良くて50dBが限度、カートリッジのセパレーションは良くて25dB(1kHzで)です。それにカッター、カートリッジのトレーシングひずみも結構あります。それなのに、このようなサウンドは単なるアナログファンの記憶、拘り、思い込みだけとも言い切れないように感じます。

そのような感情がいつしか、SA600回路をベースにして、アンプを創ってみようと思い立ちました。

パワーアンプ部回路

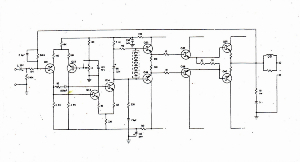

SA600のパワーアンプ部のオリジナル回路を【図1】に示します。

眺めてみると、非常にシンプルです。けれども、±2電源、純コン(コンプリメンタリー)構成、DCアンプ、差動入力、2段増幅構成がそこに詰まっているのです。パワーステージは3段ダーリントン構成になって、かつ、電源電圧にファイナルにいくにしたがって、高くする(下駄をはかす)ようにして、パワーが出るようになっています。意外と見逃すのがダーリントン段のエミッタ抵抗がNPN/PNPトランジスタ直結されており、出力から切り離されていることです。この狙いはトランスジスタの高周波帯域の電荷蓄積を引き抜き、高域のひずみ率改善を目指していると思われます。

また、一大欠点として、プロテクション回路は不備で、電源ON/OFF時には、それなりのショックノイズが発生することです。

整理して、まとめたパワーアンプ部回路

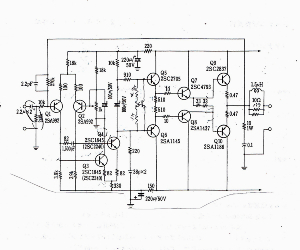

【図2】に今回製作したパワーアンプ回路図を示します。

パワーステージは電源積み上げをやめて、同一にしております。パワーは減りますが、電源構成がシンプルになります。それ以外、特に問題はありません。電源は高音質ブロックケミコンにフィルムコンを付加しております。

使用パワートランジスタはサンケン2SC4467/2SA1694で構成しております。このパワートランジスタの最大Icは8Aと大きな電流マージンがあります。

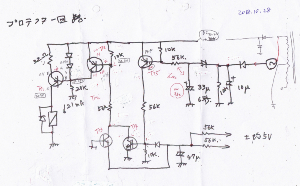

プロテクション回路は必要

プロテクション回路を【図3】に示します。電源ON/OFF時のショックノイズをリレーにて防ぎ、かつ、パワーステージに不具合を生じ、DC発生時は瞬時、スピーカーと切り離されます。安全です。

製作、完成、測定、ヒアリング

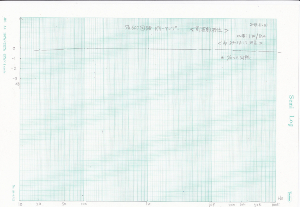

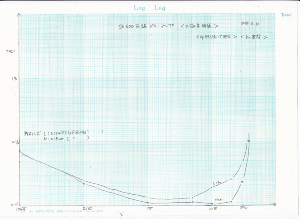

でき上がったアンプの周波数特性、ひずみ率特性を【図4】、【図5】に示します。ワイドレンジ、低ひずみ、高S/N比のアンプです。最大パワーは37W出ました。

ヒアリングはJBLアンプにはJBLスピーカーでと思い、4320を接続してヒアリングを始めました。もちろん、アナログレコードで聴きます。

始めは、当時、いや、今でもよく聴かれる名演We Get Request

オスカー・ピーターソン・トリオ、名レコーディングエンジニア、Val Valentinによる録音です。

冒頭のウッドベースのアルコ(弓引き)から、はっとなります。そして、軽快なピーターソンのピアノにドラムスが絡んできます。

切れ味、分解能、音場感はやはり、感銘を受ける演奏、サウンドです。特にピーターソンのころころとした歯切れ良いピアノ、ハイハット、スネアが気持ちよくリズムに乗ります。決して、重くならず、楽しめます。やはり、アナログレコードで聴く方がぴったりします。

フィメール・ボーカル(東芝EMI)

歌謡曲にも素晴らしいサウンドがあることを知らしめた名盤と思います。

冒頭の“アドロ”はスサーナ―の鼻息がセクシーに感じられます。それに、エコー等の味付けが抜群にうまく、同じ曲目の入った盤より、この盤におけるマスタリングが素晴らしいのが聴き取れます。

私としては、“雨の日ブルース(渚ゆう子)”がボーカルの捉え方、透き通ったサウンドが素晴らしく感じます。それに、少しハイ上がりのストリングスサウンドは、筒美京平のアレンジに素晴らしさをもじっくり感じ取れます。

名ミクサー、行方洋一氏の代表的名サウンドを聴きとれます。これは、真空管アンプより、半導体アンプ、特に、このSA600回路にぴったりマッチすると思ってしまいます。

スリラー(マイケル・ジャクソン)を聴きます。

今聴いても、名曲、名演、名録音と思います。クインシー・ジョーンズのプロデュ―スですから、オーディオ録音テクニックがあらゆるところに行き届いているのが感じ取れます。

マイケルの全盛期のボーカルはパワフルに聴き取れます。それにリズムセクションの切れ味、音離れの良いこと、これはCDでは聴けないサウンドと思いました。

最後にクラシック、サンサース“交響曲NO,3”

パイプオルガンとオケとが融合する最終楽章のすさまじさがやっぱり凄い、混変調は感じないです。

私の自己陶酔があるかも知れませんが、少なくとも、このSA600回路のパワーアンプは充分、楽しめると確信します。

【図1】JBL SA600オリジナル回路

【図2】製作したパワーアンプ回路図

【図3】プロテクター回路

【図4】周波数特性

【図5】ひずみ率特性