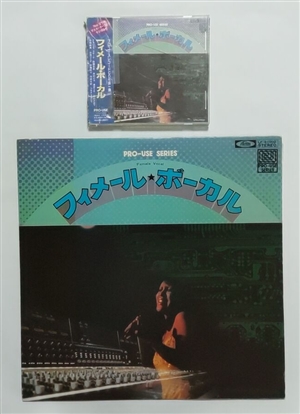

オーディオファンに大人気だった、東芝EMIのプロユースレコード“フィメール・ボーカル”と、このCD盤とをヒアリングテストで比較してみることにしてみました。

“フィメール・ボーカル”のCD盤は東芝EMIからリリースされたの?と疑う方もおられると思います。大多数の方が聞いたことも、まして、見たこともないでしょう。東芝EMIはプロユースレコードをCD化して、リリースすることはまったくありませんでした。

1990年代、そのような状況に私のオーディオ心が動き、当時設立した会社の役員だった私はプロユースレコードをCD化することを考えました。

当時、そのころ、友人が東芝EMIの従業員だったのです。

彼に話すと、それではと外注課に掛け合ってくれました。

東芝EMIはフィメール・ボーカルの在庫も一切なしとのことでした。

マスターテープは見つかったとのこと。

友人がちょうど、アナログレコードを持っていて、そこから版を起こして作れるとのことでした。そして、最低注文数は1,000枚と言うのでした。

そこで、1,000枚注文することにしました。

しばらくして、ジャケットサンプルを送ってきました。アナログレコードを正確に縮小したもので、良い出来でした。録音データ表もおなじものが用意されていました。そして、CDへのマスタリングをおこなうから東芝EMIのスタジオに来て欲しいと言われました。早速、指定された日に立ち会うことにしました。

マスタリング・エンジニアは、アナログレコード時代にカッティングエンジニアをされていた旧知の方でした。

すぐ、マスターテープが走行スタートしました(もちろん、2T/76でした)。

一通り聴いて、さあ、マスタリングしようとして、“ご希望は?”と聞くので、私は、“そのままで良い”と話したらびっくりされました。

せっかくの素晴らしいサウンドをいじられるのは望まない気持ちでした。

それでは、よろしくお願いしますと、私は退出しました。

約3週間後、CDが1,000枚、どさっと届きました。そして、PRしないと売れないと判断し、一番広告費の安い、MJ(無線と実験)誌の1/2ページに3回ほど、広告を出しました。

当時は、まだ、珍しかった通販限定としました。500枚は順調に売れて、赤字にはなりませんでしたが、それから先が先細りです。結局、200枚残りました。

その後、私はイシノラボ/マスターズを個人事業として開業したので、残りを引き取り、ホームページに掲載して販売しました。

ぽつぽつ売れ、3年程度で売れ切れてしまいました。手元に2枚残るだけです。

アナログレコードとCDとを聴いてみる!

“フィメール・ボーカル”のアナログレコードとCDとのジャケットを画像に示します。

具体的には、アナログレコードとCDとを同時にスタートさせました。

アンプの入力スイッチを切り替えれば、双方のサウンドがほぼシンクロして聴けます。

はじめの“アドロ”がリスナーに衝撃を与え、アナログレコードは驚くほど売れたのです。

“アドロ”は別のスサーナアルバムで聴けるのですが、さすが、行方さんのマスタリングのうまさ!リスナーをとりこにするサウンドです。

それと、第4曲の“雨の日のブルース”です。行方さん自身が語っているように、行方さんの代表的名録音と思います。

ストリングスが切れ上がる音作りに、作曲者の筒美京平さんも大満足だったと行方さんは自身の著書で述べています。

アドロではスサーナの鼻息が混じるリアルさが出ています。

(元々のレコーデイングは行方さんではありませんが、行方さん流に、マスタリングしています。)

CDでは、出ているのですが、抑制的です。凄さよりも、落ち着き感が優先されたように聴こえます。但し、S/N比は良好になっているようです。

どうしても、CDは取り扱いが便利、長時間楽しめて、聴いてしまうが?

最近めっきり、同じCDをバックグランドミュージックとして聴くことが多くなったのです。なぜなのでしょう!

CDを掛けると、確かに破綻のないサウンドなのですが、リアル感が大げさに言えば薄いです。それでも、パソコン操作をしながら聴くには、CDほど便利なものはありません。連続演奏モードにしておけば、繰り返し音楽が聴けます。

でも何か、わずか、ハッとするサウンドではないのです。

平均90点をとる秀才のような感じで、人間的魅力がイマイチ足らないと言うのでしょうか?

そうだ!CDプレーヤーに問題あるのか?

長年使っているSONYのプレーヤーは、盟友 川西さんが選んでくれたもので、スムーズなサウンドであることだけは感じます。

けれども昨年、もう少し新しいCDプレーヤーとマランツのSACDも掛かるものを購入して見ましたが、シャープなサウンドですが、いわゆるコクが不足で、結局、SONYのCDプレーヤーで聴くことが多くなっています。

川西さんの考え方によると、デジタルサウンドはデジタルノイズが発生するので、再生が難しいと言っています。けれども、West-Riverアンプで聴けば、それらの問題は解消するという持論です。確かに、川西さんのオーディオ哲学ともいえる方向は間違っていないでしょう。

アンプが優れたパフォーマンスを発揮することについては、マスターズアンプも多くのユーザー様(1000人は超える)に支持されていますし、私も気に入って設計・製作をして送り出しています。

そうして、ある事情があって、アナログレコードを聴き直す機会があり、レコードは音が出るまでの作業が面倒ですが、聴くことにしました。

レコードを改めて、聴いてみる

シベリウス SYM NO.3/NO.4 コリンズ指揮

シベリウスの交響曲というとNO.2が有名ですが、NO.3、No.4を、かつて輸入盤として買ったのを思い出して、20年ぶりに聴いてみました。

まずは低域弦の唸りが凄く、かつ、ストリングスの響きが清らかで、実にリアル感があります。この感じはCDでは味わえないものです。

演奏もシベリウスを得意としているせいもあって、熱演です。

ベートーベン SYM No.9 No.2 スイトナー指揮、ベルリンスターツカペレ、東ドイツイエスキリスト教会にて収録 (B&Kマイク使用、PCM録音)

2枚組で、ゆったりしたカットティングのせいか、Dレンジが広い、サウンドも、のびのびしています。演奏はダイナミック、これはお勧めです。

昭和57年の録音です。癖のない演奏で、スイトナーを見直しました。

そして、やはりNO.9は名曲と感じました。

渚ゆう子 ライブ オン ステージ

私は、20歳台後半、渚ゆう子のファンになりました。それまで、歌謡曲を唄う歌手には興味が湧かなかったのですが、そうさせたのが、このレコードです。

ライブ盤というと、音のかぶりがあって、サウンド品位が落ちるのが普通です。

ところがこのレコードはそのようなかぶりがなく、すっきりしたボーカルに、バリバリしてのびのびしたバックオケ。このサウンドには驚きました。

調べてみると、このPA担当は行方洋一さんだったし、レコード制作のミクシング・マスタリングも行方さんだったのです。

後日、行方さんに聞いたところ、ご本人も気に入った出来で、特にJBL4320で聴けば最高と言われました。

収録したホールは何と日比谷公会堂(当時はここしかなかったのです)。

クラシックのコンサートに、日比谷公会堂には何度も行きましたが、響きがなく、デッドで、オケが下手に聴こえたほどです。

当時は、ここよりましなホールと言えば、新宿の厚生年金ホールくらいしかなかったのです。

その後の日本の成長で、東京文化会館、サントリーホールとできて、今や、ミューザ川崎、オペラシティ、芸術劇場大ホール、墨田トリホニーと響きの良いホールができてきたのは嬉しいことです。但し、NHKホールは大きすぎて、また、音響設計が音楽用ではなく、コンサートには楽しめない。

話が、飛んでしまい、申し訳ありません。

渚ゆう子は本来ハワイアン出身だけあって、その声は透き通って、やや細身です。そのあたりを行方さんはマイクの選定で、さらに良いパフォーマンスになっているのです。渚ゆう子も行方さん選定のマイクをいつもコンサートでは愛用していたそうです。

モーツァルト“レクイエム”ケッヘル番号最後の626

映画“アマディウス”をご覧になった方なら、モーツァルト最後の作曲経緯を、サリエリの暗殺説は別として、モーツァルトの天才ぶりが聴けると思います。

やはり、モーツァルトの最後のところ、“ラクリモサ”までが聴きどころです。

そのあとは弟子のジェスマイヤーの能力ではかなり落ちます。

ベートーベン ピアノソナタ“熱情” ダイレクトカット盤

JVCがダイレクトカット、45回転盤、ピアニストはそれほど知られた方ではありませんが、そのサウンドは凄いです。ピアノはベーゼンドルファーですから、スタンウエイよりもドスが効いています。

演奏時間は15分以下で短いですが、こんなサウンドは絶対CDから聴けないと感じた次第です。

オーベルニュの歌(カントルーブ編)

知る人ぞ知る、この地方をもとにした歌曲をまとめていた歌曲集です。

オーケストラ付きのこの曲集は多くの方に愛聴され、その名演奏、極め付きと言われるがこのレコードです。

このマスターテープを基にしたCDも発売されていました。

特に、イスラエル出身 ネタニア・ダウラツが歌った音源が世界一と思います。

そして、“バイレロ”を聴けば、その素晴らし曲と気品あふれたパフォーマンスは忘れられないでしょう。サウンドも優秀です。1963年の録音です。

この歌曲集をご存じの方は、特Aクラスのオーディオリスナーと思います。

そう言いつつも、ロス・アンヘレスが歌った“オーベルニュの歌”レコードを買ってしまいました。バックのオケはラムルーオーケストラです。

1973年の録音。このレコードは輸入盤、絶対、後悔しない名盤です。

久しぶりに楽しめました。CDでも復刻されていますが、とても及びません。

カルメン組曲、レベル“ボレロ”、シャブリエ“スペイン” ドイツグラムフォン オーテルロー/イエジー・セムコフ指揮 ワルシャワ フィル

輸入盤で、物凄くリアルに録れています。ちょっと、びっくりです。

チェック45 DAMレコードと邦楽ダイレクト・カッティングレコードの聴き比べ

DAMオリジナルレコードの4枚目、好評を得たので、このレコードは45回転として、邦楽(義太夫、長唄、津軽三味線)、B面は現代ピアノ曲、吹奏楽を収録したもの。広いDレンジと、超高域までフラット特性でカッティングしたレコード。

音楽的には聴いたことがほとんどない内容ですが、そのオーディオ的な魅力には溢れています。全体的には、8トラックを使って録音し、トラックにマスタリングした音源。

一方、ダイレクトカッティングの邦楽はプロユースレコードの一貫です。

行方さんに頂いたテスト盤2枚です。

けれども、一般的には売れなかったと思います。

ARCHIE SHEPP Quartet “BLUE BALLADS”

日本人の企画(Venus Records)によるジャズレコードです。

1995年 NYによる録音ですから、当然、デジタル録音です。

そのせいか、そのサウンドはスムーズで、すべすべしています。

すらすらと心地よいジャズサウンドが耳に入ってきます。

SAX、ピアノ、ベース、ドラムスによるカルケットです。

全体的には、多くのオーディオファンに受け入れられるでしょう。

全部で6曲入りです。盤質も優秀、重量盤です。

日本語解説書も入っているので、楽しめました。

これは企画した日本人社長のセンスが素晴らしいと思います。

オルフ“カルミナ ブラーナ”小澤征爾指揮 ベルリンフィル、合唱団、ソリスト、フィリップス 輸入盤

現代曲ながら、シンプルなハーモニー、多彩な打楽器群、美しいメロディーの連続、総勢150人以上で演奏される。今や、すっかり定着した演目です。

私はこの曲のコンサートには3回聴きに出かけています。

いまや、小沢さんは指揮台に立つことはかなわず、寂しい限りです。

この時期は小沢さん、60歳台、元気そのものです。

指揮者は長生きして、どこまで現役でいられるか?です。

人生もそうなのでしょう。

ここまで、お読みくださり、ありがとうございます。