1.真空管アンプとNFB

“真空管アンプに比べトランジスタアンプはNFB量が多い!”と言うことは、駆け出しのオーディオエンジニアやオーディオライター、オーディオマニアなら、ご存じのことでしょう。

真空管アンプはそのアンプの内容説明において、まず、NFBを掛ける前の特性(オープンループ(裸)特性を周波数特性、ひずみ率特性で明らかにするのが普通です。

そのうえで、NFBを掛けずにNON-NFB(無帰還)アンプにするか?それとも、NFBを掛けるかの方向になります。

例えば、故 上杉さんは、“上杉アンプは14dBのNFBが最適”と言いきって、そう実行されていました。

それ以上のNFBを掛けると、かえってサウンドがきつくなったり、伸びがなくなったりというようなヒアリング結果を生前、オーディオ誌で述べておられたのを記憶しています。

なぜ、真空管アンプにおいては、多量(と言っても、20dB以上)のNFBを掛けるとそうなるのかを納得できるかたちで技術的に述べた文章を見たことはほとんどなかったです。かく言う私も、真空管パワーアンプで20dBものNFBを掛けると、サウンドが固くなり、真空管アンプの良さをかなり失ってくることはヒアリングで体験しています。

唯一、20dB以上のNFBを掛けてもサウンドが好評なのは、NFBループに出力トランスを含まないSEPP回路構成の真空管パワーアンプでした。

2.半導体(トランジスタ)アンプとNFB

半導体アンプでは、NFBを掛ける前のオープンループ特性を示したデータ(周波数特性、ひずみ率)は、まず見たことは皆さんないでしょう。

アンプカタログに“NFBを掛ける前の特性を良好にして、適正なNFBを掛けました!”という記述がありますが、それなら、オープンループ特性はどの程度か?という答えはありません。日本ならず海外アンプも同様です。

最近、無帰還アンプと言うアンプがありますが、多くがパワー段のSEPP段のエミッタ(コレクタ)フォロア部のNFBを外しているだけです。

SEPP回路自体は100%NFBが掛かっているので、オーバーオールのNFBループに含めなくとも、正常動作は可能ですし、NFBを掛けたNFB量にはあまり関係しません。

それはそれとして、半導体アンプは、いったい、どのくらいのNFBが掛かっているのでしょうか?

オープンループ特性を測定すればできるはずですが、多くの半導体パワーアンプのオープンループ特性は80dB程度と高く、しかも直結回路のため、NFBを外してオープンループ特性を実測できない(しない)ことで、これまで過ぎてきたようです。

古い話で恐縮ですが、サンスイのAU-607/707の開発時には、オープンループとそれに関係する位相補償回路の計算資料によりますと、約82dBでした。また、当時のライバル機であったヤマハCA-2000パワーアンプ(差動2段増幅回路)のオープンループ特性を当時の回路図から計算した記憶によると、やはり80dB程度でした。

NFBを掛けたアンプのゲインのことを、クローズドゲインと呼びます。通常、26dB(20倍)~32dB(40倍)くらいが普通です。

サンスイAU-607の場合は、そのクローズドゲインは27.4dB(22.8倍)でしたから、そのNFB量は82dB-27.4dB=54.6dB(少なくとも、オープンループ特性がフラットである1kHzでは)のNFBが掛かっていたことになります。

3.適正なNFBとは

NFBは、時間遅れがなければ、NFBによる悪影響はないことは理論的にわかっていますが、どの周波数でどのくらいの位相遅れ(時間遅れ)であるかが問題です。サンスイでは、NFBを掛ける以前の周波数特性(オープンループ特性:または裸特性)を少なくとも可聴帯域以上に設定して、ワイドレンジにNFBが時間遅れなく掛かるように設計してあります。

それ以上の高域では、可能な限り位相遅れを少なくして、NFB量を減少させる2ポール位相補償理論テクニックによって、NFBの弊害を最少にしておりました。

NFBの弊害とは、位相遅れによって、フィードバック信号と入力信号とが正しく演算されず、連続信号では検出できないが、いわゆる過渡特性が悪化するという事象、1970年代ではマッティ・オタラさんによって予測され、TIM(トランジェント・インターモジュレーション)と呼ばれた事柄もこのことを指すように思います。

このようにして、サンスイアンプはNFBを使いこなしていたと思います。

従って、連続信号で、ひずみ率を測定して、同じような測定結果を示しても、音質が違うアンプが存在するのはこのようなことが要因とみても間違いではないでしょう。NFBの掛け方が重要です。

4.MASTERS パワーアンプのオープンループ特性とNFB

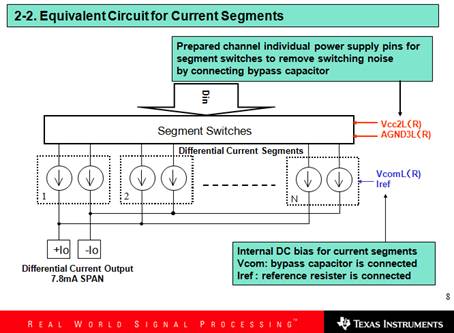

MASTERSのアンプはまずはワイドレンジで、ひずみの少ないオープンループ特性を目指しました。そうすれば、オープンループゲインは高く取る必要がないと考えて、設計段階でオープンループゲインは60dB以下と設定しました。

ワイドレンジ・オープンループ特性を得るために、増幅回路中に高域を落とす位相補償回路は設けてありません。

そのうえで、可聴帯域内では時間(位相)遅れのないNFBを必要量掛けて(オープンループ特性を良好にしておけば、NFB量は必要以上多くする必要がない)います。

まずはMASTERSンプでは、試作時、オープンループ特性を設計計算やシミュレーションだけでなく、具体的に測定してみようと考えました。

オープンループ特性の測定は、NFBを掛けないとゲインが高くなるので、測定時に飛びつき現象等が発生して、測定はやりづらく、オーディオメーカーは諦めて、計算だけで済ませることがほとんどです。なぜなら、これまで、半導体アンプでオープンループ特性を発表したメーカーはないと思うからです。

MASTERSアンプ試作機で注意深くNFBを減少させ、NFB量をゼロとして、オープンループ特性を測定できる状態にしました。

1kHzでのオープンループゲインは54.8dと測定できました。ちなみに1W/8Ωでのひずみ率は0.72%と優良な値でした。

オープンループ回路の周波数特性を【図1】のグラフに示します。測定に際して、位相補償回路等は一切なく、そのままのオープンループ回路です。

この結果によれば、周波数特性は10~30KHz(±0.5dB以下)とワイドレンジ、それ以上の高域は安定に下がっていきます。

同じグラフ上に、NFBを結果的に34.5dB掛けた、20dBの(クローズドゲイン)パワーアンプ周波数特性を示します。

超低域から30kHzまで、位相(時間)遅れなく、34.5dBのNFBが掛かっていることが分かります。位相(時間)遅れがないということは、正しく掛かっていることを示します。そのことは、よく言われるNFBの副作用がないことを意味します。

それ以上の高域にはNFB量が安定な状態で減衰しているのが分かります。

従って、このアンプの過渡特性は良好反応であろうことが推測できます。

5.IC OPアンプのNFB設計

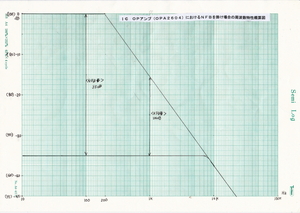

近年、大変優れたひずみ率特性のIC OPアンプは、オープンループゲインを100dBとか非常に高く取って、多量なNFBでひずみ率を改善していますが、OPアンプの安定動作のために、多くは、100Hz付近からオープンループ周波数特性を下げて、位相(時間)遅れを生じた状態でNFBが掛かっています(【図2】を参照)。

極端に言えば、時間遅れなくNFBが掛かるのは100Hzまでで、それ以上の周波数帯域では、時間遅れを生じさせながら多量のNFBを掛けて使用するようになっています。連続信号で測定する限り、IC OPアンプは非常に優れたひずみ率特性を示しますが、過渡特性となると、NFBの掛かり方に時間遅れが生じて、その音質は最高のものになるのは難しいと思われます。(けれども、巧みな位相補償回路技術で、オープンループ特性を作って、普通の使い方ではまず、発振しません。)

このようにして、NFBの使い方はオーディオアンプとして使う限り、その使い方によって、音質上の問題点を生じさせると思われます。

このような問題点の改善には、過渡信号によるオーディオアンプの測定がいまだに実現しないところにあるように思えます。それで、便宜的に、過渡特性≒ヒアリングと置き換えて論じられるは少し残念です。

けれども、“オーディオ趣味は聴いて楽しめれば、いろいろなアプローチがあって良い!”と言われれば、そのとおりです。

【図1】 MASTERSパワーアンプ(試作機) オープンループを含んだ周波数特性

【図2】 IC OPアンプ(OPA2604)におけるNFBを掛けた場合の周波数特性概算図