2022年になりました!

新型コロナはまだ、収まりません。

2022年も、ある程度我慢の年になりそうです。せめて、好きなオーディオ道楽に励むのはいかがでしょうか。

コロナ以前は、コンサートにはそれなりに出かけていましたが、それ以来、秋葉原へすら行っていません。

家に引っ込んで楽しむオーディオは良いチャンスと前向きにとらえるほうが有意義と思います。

オーディオ趣味を極めるとは言わないまでも、ある程度の知識・教養は持っていたほうが、独りよがりなオーディオではなく、結果的に飽きないオーディオになるでしょう。

以下、私なりに記述してみます。

オーディオ必読知識!(になるかも)

スピーカーを知る

振動体の振動を音響(音)にすることは大変効率が悪い

振動体の振動を音響(音)にすることは大変効率が悪いものです。

その原因は、空気と振動体とのインピーダンスがひどいミスマッチングで発生するからです。

その改善には、簡単には、ホーンを使ってインピーダンスマッチングに努めることですが、高域は波長が短いのでさほど困難ではありませんが、中低域、低域では、大きなホーンサイズになり、このためにあきらめる方がほとんどです。プロスタジオもその限りではありません。

そこで、せめてもの効率アップは振動版のサイズを大きくすることですが、現実の問題として、38cmくらいが限界でしょう。

したがって、小型にたいのであれば、効率が下がることを容認することです。

そうなっていくと、効率は1%以下になることが常識になります。

けれども、1m離れた地点で音圧90dBにもなれば、かなり大きな音になります。

例えば、超小型モニタースピーカーで有名なLS3/5Aでは、80dB程度と低効率ですが、それでも1Wを入れて1m地点で80dBの音が得られるので、充分実用になるのです。

皆さんが実際聴いている音の大きさは80dBもあれば充分ですから、アンプ出力は1Wもあれば実用になります。

けれども、市販のアンプは100Wというのも珍しくありません。

これは、アンプ技術の進歩によるもので、必要条件ではありません。

スピーカーのインピーダンスカーブ

次に、知っておきたいことはスピーカーのインピーダンスカーブです。

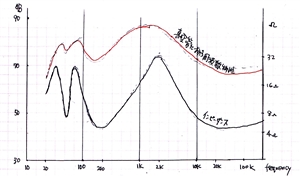

図1に代表的な2WAYスピーカーのインピーダンスカーブを示します。

スピーカー・インピーダンスは、公称インピーダンスより大幅に下がるのは、100~200Hzの音楽のベースとなる中低域です。

ほとんどのスピーカーシステムでは、小型化するためにキャビネットサイズは小さくせざるを得ないのです。まともに低域をだそうと設計したら、600リットル程度の大型が必要になります。

当然、100リットル以下のスピーカーでは、低域、中低域が下がってしまいます。そこで、スピーカー設計者は、この帯域に充分なるパワーをアンプから注入すれば、かなり改善できることに気が付きました。

公称インピーダンスから外れても、結果よければやってしまえ!と始めたのがJBLだったと認識しています。公称8Ωと言っても、この帯域では4Ω以下になっていました。

半導体アンプでは、負荷抵抗が下がれば、アンプ出力はそれに比例してパワーがアップします。すなわち、半導体アンプでこの問題をカバーできたのです。

後年、公称8Ωとうたっておきながら、2Ω以下の製品も販売されました。

さすがにここまでくると、アンプの過大入力プロテクションが動作する事態が続出しました。

ところで、真空管アンプでドライブするとどうなるのでしょう?

真空管アンプの内部抵抗は、半導体アンプに比べれば、はるかに大きいです。

NFBを14dB程度掛けても、半導体アンプのNFBが40~60dBもかかっているのに対し、比べ物にならないほどNFB量は少ないです。

この程度を表したのはDF(ダンピング・ファクター)で、真空管アンプでは1~8程度、半導体アンプでは50~1000(以上)です。

従って、真空管アンプでは、スピーカーのインピーダンスの低いところではスピーカー周波数特性は下がり、高いところでは上がります。

半導体アンプは出力を変動しながらも、スピーカー周波数特性をフラットに保持しようとします。いわゆる、定電圧駆動です。

真空管アンプに助け船を出すとすれば、低域・中低域の音は下がりますが、クロスオーバー付近の音は上昇します。さらに、低域周波数近辺は大きく上昇してリッチなサウンドになります。

特に、無帰還アンプではその傾向は増します。このサウンドを好む方が真空管アンプファンと言えるでしょう。

吸音材のこと

スピーカーのキャビネット内には吸音材が入っています。

これは何のために入れるのかを理解されていますか?

キャビネット内では、必ず、寸法比で定在波が発生しますが、定在波は有害で、吸音材程度では防げません。むしろ、吸音材の質量がスピーカーユニットの振動マスに加算された結果になって、能率が低下して、その代わり全体に周波数特性が低域側に広がります。このような吸音材をいっぱい入れたのはARスピーカーなのです。

また、バスレフ方式では、吸音材は、ほどほどに入れる程度で良いのです。

定在波の防止に、B&Wはキャビネット内をマトリックス構造にしました。

良いアイディアだと思います。この方法で、飛躍的に成長したのだと思っています。

録音現場を知ること

2個のスピーカー(ステレオ)で聴く以上、どうやっても原音再現は不可能です。それなのに、どうして、レコード、CDは100年間以上も売れてきたのでしょう?

当初は、音がL/Rに分かれて聴こえることに驚愕して、音楽ファン、オーディオファンは買い求めました。

そして、ソフトサイドはそれ以上に売れる録音方法を編み出しました。

ポップス音楽では、エコーを加えたりディレイを加えたりして、気持ち良い感じにします。また、楽器の分離を良くするために、別々に録り、電気的にミックスして、いわゆるカラオケテープを作ります。そのうえで、小部屋で、1本マイクでカラオケテープを聴きながらボーカルを録音し、カラオケとミックスして音源(完パケと言う)が完成し、ここからレコードなりCDが作られ、販売されます。

そのサウンドはシンガーのライブ会場で聴くよりもクリアなサウンドで聴けるようになるのです。だから、100万枚とかの大ヒットとなったのです。

ジャズジャンルも同じように、製作側の方の工夫により、名盤ができあがって良く売れたのです。この時代、この中心はミクシングエンジニアで、もてはやさましたし、オーディオ好きの若者のあこがれになった時期がありました。

クラシック音楽ではどうしたかというと、建前は原音再現を唱えていましたし、オーディオ評論家も支持しました。

一番進んでいた英DECCAは何とかそれらしく聴こえるサウンド以上を追求しました。

まず、その前提はそのようなやり方のできる録音ホールのリサーチです。

毎年、ウイーンフィル・ニューイヤーコンサートがおこなわれるムジーク・フェラインザールは、良い響きで素晴らしいですが、録音のために座席を取り払ったり、マイクをたくさん立てるわけにはいかなかったのです。

彼等は探しまくった結果、ゾフィエンザールという古い舞踏会ホールを借り切ることができました。中程度の空間があり、オーケストラ、ソリスト、コーラスも配置するスペースがとれたのです。

その原動力はジョン・カルショウでした。録音マイクロホンは20本使っていました。それらをカルショウが2人のミクサーに指示して、マイクの切替、収音音量を指示していたのです。そのサウンドはまさにコンサートでは聴けない細部のサウンド、近接した生音を録ることができました。

例えば、今もってできないワグナー“ニーベルングの指輪”では、本当にすごいサウンドを聴きとることができます。

学生時代、私はよくコンサートに行きましたが、決して良いサウンドではありませんでした。ホールの響きも悪く、また、オケもN響と言えども良くはありませんでした。自分のオーディオ装置でDECCAレコードを聴いたほうがよほど上等なサウンドと感じていました。

それから年月が経って、サントリーホールができました。ベルリンフィルの常設ホールを参考にしたアリーナ形状です。ムジーク・フェラインとはかなり違います。そこで、池袋の芸術劇場、川崎のミューザ川崎、オペラシティホールと聴いてみました。

コンサートサウンドは、やはりコンサートサウンドで、2chステレオサウンドとは異なります。それはそれで、楽しむことはできます。けれども、3年前、ミューザ川崎での“ラプソディ”の演奏にはがっかりしました。演奏も、そのサウンドの響きも悪いのです。レコードで聴いたほうが良かったのです。

それからますます、コンサートサウンドとオーディオサウンドは違うもの、目指すところも違う!と確信した次第です。

ちなみに、ライブ録音CDはそのコンサートにきた方々に対するスーベニールと割り切れれば良いのです。

2chステレオ方式の限界と割り切りと生かし方

録音されたソフトでピュアオーディオ2ch方式で再生すると、Lchの音、Rchの音はリスナー、いや、リスニングルーム内に放出されます。

人間の両耳に認識するセパレーションは、ヘッドフォンで聴けば、原理上、最高に達しているでしょう。ところが、スピーカーリスニングでは、お分かりのように、空間でL/Rサウンドは放出されるので、スピーカー間の距離が2mくらいで10dB程度です。ですから、アンプ性能において、L/Rセパレーション(クロストーク)に対して神経質になる必要はありません。特に、アナログレコードでは、ヘッドフォンで聴いてもせいぜい25dBなのですから。

本当に現音場を感じようとすれば、人口耳で録音した音源(バイノーラル)録音にすればよいのですが、それでは特殊過ぎ、一般性がなく、ビジネスにも道楽にしても特殊なものになってしまいます。

また、ポップスにおけるボーカルサウンドは、1本のマイクに向かって録音し、再生側では、2本のスピーカーでセンター定位(ファンタム定位)を成立させています。このあたりも不自然と言えば不自然です。さすがに、シネマの世界ではセンター定位は不可欠で、センタースピーカーを設置させています。また、ステレオ黎明期での録音は、L/センター/Rと3ch録音がおこなわれていたのです。この時代の3chマスターテープは2chに合成して、2chステレオになっているのです。

また、この考えを徹底すれば、最低、5.1ch方式が必要なのです(NHKのクラシックN響アワーでは採用)。

そうは言っても、5.1chを装備することは大変面倒で、スピーカーの置き場所に困るのです。

このことは、かつて4chステレオがダメになった事情が、すべて設置場所の問題だったのです。

結果的に、やはり2chステレオ方式がメイン方式になっているのです。

このような事情を指摘するオーディオ評論家が一人いました。

故、江川三郎さんです。

江川さんは逆オルソン方式とネーミングして、リスナーの真ん中(鼻の位置)から、L/Rスピーカーの真ん中まで板で仕切って、実質的なセパレーション(ステレオ感)を上げることをしました。とてもユニークな思い付きと思いますし、江川さんはわかっていたのか!と思った次第です。

でも、奇妙な格好になるので、オーディオ誌で主張したものの受け入れませんでした。

近年では、NHK技研においては20ch以上の録音・再生が必要!と言っています。

皆さん、このあたりを理解して、割り切ってオーディオ趣味を楽しみましょう。

けれども、賛意を頂けるなら、2chステレオ信号の位相処理を少しコントロールすると、新たな楽しみが発見できると思っています。

実は、近々新製品としてマスターズブランドで登場させる予定です。

オーディオアンプと電磁波ノイズ

パワーアンプとは、電源をオーディオ信号でコントロールしてスピーカーを動かすことです(そして、スピーカーは抵抗成分だけでなく、インダクテイブ成分を動電変換器)。

重要なことは、電源がスピーカーに入力信号に相似した電流を流し込むことです。

問題は、昔に比べて高周波成分のノイズが電源に入り込み、さらには空間にまき散らされていることです。

けれども、古いことを思い出せば、東西冷戦時代にはAM放送で、プロパガンダ放送が相互に出されていたり、その放送を妨害する(ジャミングと言う)電波が出されていて、オーディオアンプと言えどかなりそれらの電波ノイズに悪影響を受けていたのです。日本やアメリカのオーディオファンは知らなかったことでした。

その対策のため、1960年代からヨーロッパ(特にドイツ)電波規格として、オーディオアンプは対策をとることがアンプとして必須だったのです。

ヨーロッパに輸出しようとしていた日本オーディオメーカーは、超高額なドイツ製測定器を買わされ、電波暗室を作り、対策に大変な時間(クリアするまで、1~2か月かかる→現在ではパソコンが普及したので2週間程度)を掛けることになったのです。

そのような対策を施したアンプを聴くと、なんとも音質がイマイチになることを日本人関係者は暗黙に知っていましたが、輸出できて、輸入先から特にクレームがなかったので、話題にはなりませんでした。

そして、年月が過ぎ、MOSFETの出現により、スイッチング電源、インバーターが普及し、電源トランスを駆逐するほどの普及になりました。

必然的に100V商用電源に上記電源からのスイッチングノイズが流れ込みます。これらのノイズは電源トランスを採用したオーディオアンプにも、1次巻線→2次巻線→ダイオード/コンデンサー→アンプのパワーステージに到達します。

ノイズの基本成分はスイッチング電源等の発振周波数(100k~1Mくらい)ですから、耳には聴こえないから問題ないと無視する方もおられます。しかし、良く聴きこんでいくと気になるのです。

これを科学的にはフォールダウン現象と言います。具体的にはアンプが10M程度で発振すると、ハム音が聴こえることに似ています。

ノイズ防止にはLCを組みわせたノイズフィルターがもはや一般的に販売されたり、パソコンの電源ケーブルにノイズ防止フェライトコアが巻き付けられたりしています。

ある程度は効果がありますが、完全とは言えず、いまなお、いろいろな観点からのノイズ改善グッズがたくさんあり、登場しています。

また、まったく異なった視点、商用電源を使わずバッテリーを採用する方式があります。

高圧を必要とする真空管アンプには適用できませんが、半導体アンプには採用できます。皆様の普段聴いているアンプの出力電力はせいぜい10~100mWです(だから、1W真空管アンプは存在する)。

12Vバッテリーを2個使えば、ハーフブリッジ方式で8W、フルブリッジ方式で18Wくらい出せます。

そのサウンドは、まったく、クリア・透明・あざやかで、これ以上は実際体験するしかありません。

オーディオアンプにおけるパワーデバイスはMOSFET!

今から50年前、Dクラスアンプの開発がオーディオアンプ研究家によっておこなわれていましたが、どうしても製品化は難しかったのです。

その原因はパワートランジスタの高域特性にありました。

トランジスタは少数キャリアの移動により、増幅作用ができます。とろが、高域になると少数キャリアの動きが悪くなって、滞ってしまうので、半導体各社は高域特性(Ft高くする)を改善しても、うまくいきませんでした。そうこうしているうちに開発され、量産化したのがMOSFETです。

MOSFETは多数キャリアの移動で動作するので、高域や高域スイッチング特性に優れていたため、Dアンプのパワーデバイスに採用してみたら見事に動作したのです。もう、20世紀が終わろうとした時でした。

それよりも、MOSFETができたおかげでスイッチング電源が容易にでき、雪崩を打ったようにパソコン電源はスイッチング電源に置き換わりました。

もはや、パワーデバイスにはトランジスタはそれほど必要にならなくなりました。オーディオ産業へのニーズはMOSFET業界にとってわずかですが、それでも、デノン、アキュフェーズは採用しました。

私は、Dクラスアンプの委託設計開発が終わったあと、マスターズアンプにはMOSFETを採用すべきと確信していました。

そのメリットは次のようなものです。

- 電圧増幅素子なのでドライバー回路が不要。

- 温度特性がゆるやかなので、トランジスタのように温度補償回路は必要ないか、またはシンプルな構成で済む。

つまり、周囲温度に対して安定して動作する。 - 高域特性にすぐれるので、NFB補償回路がシンプルで、トランジスタアンプのように安定度を保つために意識的にオープンループ特性の高域を落とす必要がない。

(ちなみにマスターズアンプでは3Pfのコンデンサー1個だけの補償で安定します。)

トランジスタアンプのように、ポールを考慮しながら、NF補償回路を付ける必要がない。

まして、補償用コンデンサーの品位等からの選択はまったく意味がない。

MOSFETは今後、ますます進歩するでしょう。

ただ、コンプリメンタリーを組もうとすると、PchFETの種類が少ないのが難点です。金田式アンプのようにセミ・コンプリメンタリーで構成するのも方策です。