MASTERSのトランス式パッシブプリアンプは引き続き好評で、現在も多くの問い合わせ、カスタムリクエストを頂いております。当社のようなスモールスケールの会社では、皆様のやってみたいこと、こうして欲しいことを検討し、できるだけ実現することに努めております。

今回は測定環境を整えて、発振器の低ひずみを実現して、発振器の残留ノイズを性能限界まで低く致しました。

少し話がそれるかも知れませんが、大手メーカーがデジタルアンプ開発に使うパソコンと連動するオーディオプレシジョンでのひずみ測定は驚くほど低ひずみになりますが、これは、ハイパスフィルタを20kHzにして、ひずみ高調波を測定できないようにして、低ひずみデータが出ている場合が多いのです。

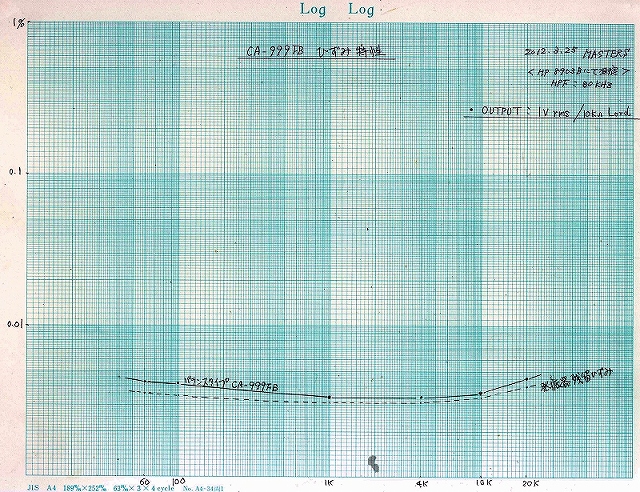

今回の測定では、当方の発振器で発振器残留ひずみをノイズも含めて、何とか0.003~0.004%に致しました。

そのうえで、トランス式バランス型パッシブプリアンプ“MASTERS CA-999FBS”について、雑音ひずみ率を、通常より広く60Hz~20kHzまで測定してみました。50Hz地域では、50Hzのひずみ測定はビート現象を起こすので、ずらすことがおこなわれます。

ところで、オーディオエンジニアでさえ、トランスというと、ひずみがあるとか、帯域が狭いとかと誤解している方が少なくないのには少し驚きます。シンプルな電源トランスでさえも、多くの誤解や知識不足があります。このことは、学校での電磁気学の教育の悪さで、教える先生方でさえ実態が分かっていないことが多く、仕方なく、マックスウエルの微分方程式を数学的にもて遊び、学生を困らすだけだと思います。かって、タムラ製作所に入社したとき、実態に基づいた理論・設計法を教えられ、当時のタムラ開発部長のH氏に電磁気学教育のひどさをお話しましたが、東北大学出身のH部長は仕方ないといっていました。強いて言えば、トランスメーカーがトランスに関する技術書を出版すればよかったのですが、核心技術を公開したくない気持ちが出版を阻んでいます。

話が、余計なところにそれてすいません。

さて、グラフに示すように、ひずみの少なさは、素晴らしさに尽きます。高域は、理論的にもトランスのひずみは非常に少なくなります。周波数が高くなればなるほど、磁気飽和を起こすことになるからです。けれども、採用しているコアの選定を誤ると(磁気材料やアニール処理等で)、高域でもひずみが下がりきらないことが起ります。

トランス式バランス型パッシブプリアンプ“MASTERS CA-999FBS”ではトランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-777S”と同様、スーパーパーマロイを採用し、適切な巻線を施しているので、ワイドレンジで低ひずみを実現しております。

アンプの場合は、プリアンプといえども、高域では一般的にひずみは悪化します。また、本質的にアンプは電源成分をオーディオ信号で増幅デバイスを変調(コントロール)して出力しますので、ひずみはNFBでかなり改善できますが、ノイズ成分は必ず加算されます。

オーディオエンジニアやオーディオ評論家でも誤解している方が多くおられますが、いくらNFBを掛けても、ゲインがその分低下するので、残留ノイズ絶対値は下がりますが、アンプのS/N比は、デバイス・デバイスに掛ける電圧・流す電流によって決まってしまいます。

トランスは、トランス自体はノイズを全く出さないので、S/N比を悪化させることはまったくありません。いわゆる、“オーディオ信号に何も足さず、なにも引かず、そのまま伝送する”ということになります。但し、磁性体の選定や設計が拙劣では成立しません。

また、人間の聴覚は、ある意味、電気的測定より優れた検知能力が知られておりますが、実際、今、ヒアリングしながら聴いてますが、まさにピュアなサウンドを出してくれている感じで、ぞくぞくします。ちょうど、2月6日にオペラシティで聴いたばかりの“春の祭典(ストラビンスキー)”を聴いてますが、不協和音や変拍子が連続する部分でも、綺麗に、明快に聴こえます。

特に、ある程度のニア・フィールフィルードで、それほど大きくないレベル(70~80dB程度のサウンドレベル)でヒアリングする方には、音楽の細部まで聴こえて、残留ノイズ成分のないこのパッシブプリアンプで、オーディオ趣味を心ゆくまで堪能できます、まさに、最適と思います。

スピーカをバランス増幅したい方には、このトランス式バランス型パッシブプリアンプ“MASTERS CA-999FBS”を、従来のハーフブリッジ式アンプで充分という方にはトランス式パッシブプリアンプ“MASTERS CA-777S”をお勧めします。

MASTERS CA-999FBSのひずみ特性