ここ数年、オーディオアンプの修理依頼の問い合わせが、ひっきりなしにきております。

その主な不具合症状は、音が出たり出なかったり、ガリノイズが出るとか、オーディオ回路における接触、接続が問題になることです。

どうして、そうなってしまうのか?

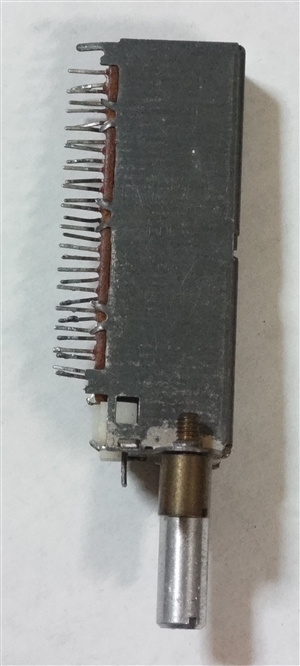

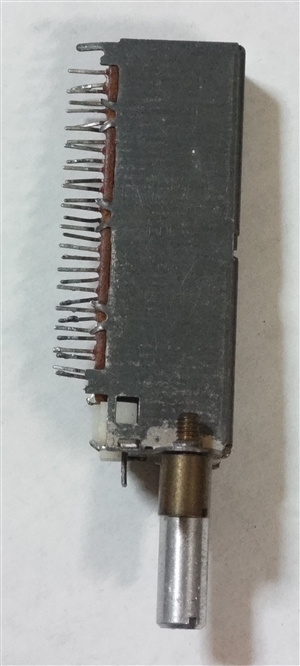

推測として、【図1】をご覧ください。

【図1】スライドロータリースイッチ(小型でプリント基板に直付けできる)

【図1】スライドロータリースイッチ(小型でプリント基板に直付けできる)

50年前のアンプは入力切替にロータリースイッチを採用していました。

けれども、コストダウン、量産性向上のため、スイッチメーカーは【図2】のようなスライドスイッチを回転で動かすスライドロータリースイッチを開発して、アンプメーカーに売り込みました。

コストが安い、小型化できている。プリント基板に配線できると、良いことずくめと当時言われました。

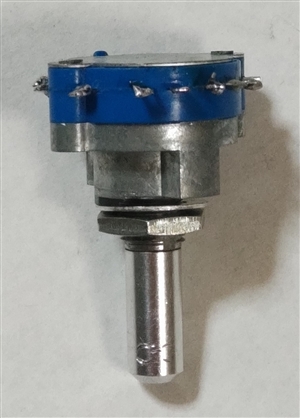

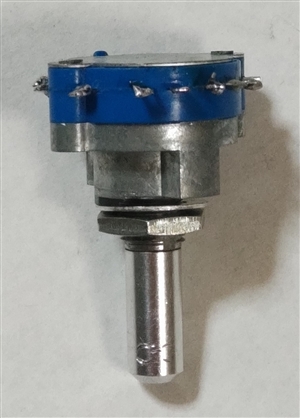

さらには、アルプス電気はリモート・スライドロータリースイッチを開発し、アンプ配線はシンプルに合理化されました。

【図2】アルプスSRRN密閉ロータリースイッチ

【図2】アルプスSRRN密閉ロータリースイッチ

月日が流れました。まさか、30年40年、いや、50年近くアンプが使われることは想定していませんでした。

アンプメーカーのサービス部署は、発売から15年くらい過ぎたところから、交換部品を廃棄しはじめます。

そのころから、長年使用しているアンプの音が出なくなったとか、音が小さくなったとか、動作するときノイズが出るとかいう修理依頼が増えてきました。

そのような修理依頼に対応するには、交換部品がないためにスイッチの接点をクリーニングする以外、手が無くなりました。

直るもののまた再発するケースが多く、困ったことです。

器用な修理業者は、このようなスライドロータリースイッチをシャーシから取り外し、分解して接点を根元からクリーニングすることもやり始めましたが、すでに接点自体が摩耗しているので100%の処置ではありません。

近年のアンプではスライドロータリースイッチを採用せず、ロータリーエンコーダーを採用して、このような接触不良問題に対処しているようです。

マスターズアンプでは、入力切替スイッチはアルプスSRRN型密閉タイプを採用しており、25年以上経ったアンプといえど、接触不良修理はゼロです(【図3】参照)。

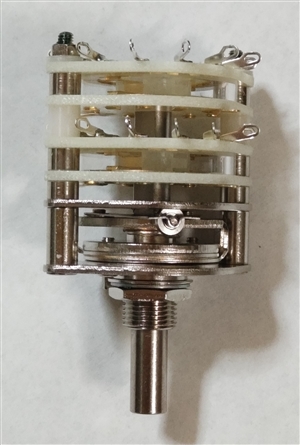

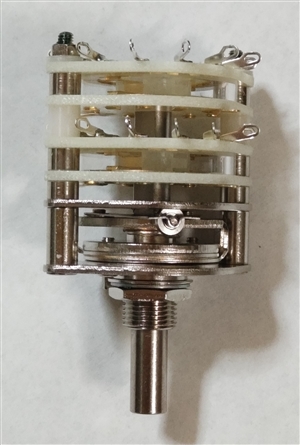

【図3】通常のロータリースイッチ。操作感がイマイチ

【図3】通常のロータリースイッチ。操作感がイマイチ

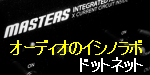

それでも、さらなる信頼性と接触性能の向上のため、高価ですが、セイデンロータリースイッチをリクエストに応えて採用しています(【図4】参照)。

【図4】セイデンロータリースイッチ

【図4】セイデンロータリースイッチ

セイデンロータリースイッチのうち、特に32型は最高の性能とメーカー側は自負しているだけあって、ヨーロッパ製のもの、測定器メーカーのロータリースイッチははるかにセイデンに及びません。

確かに、配線の手数はかかりますが、気持ちよく安心して、長年使えます。

世界情勢と当社の状況

新型コロナとは共存せざるを得ない昨今です。中国ではゼロコロナを徹底しているようですが、社会活動との共存を図ることはかなり大変と思います。

その中で、突如、プーチンのウクライナ侵略、ソ連崩壊を復興するような気持ちでこの独裁者はやっていますが、このようなことが実際発生することを予測していなかった国際社会は混乱しています。

おかげで、エネルギー価格急上昇、開運取引の低下、その結果、部品供給がひっ迫しております。聞いたところによれば、オーディオメーカーの生産の遅れ、価格の上昇で大変なようです。また、輸入オーディオ製品の値上げは円安もあって、すさまじいようです。

当社では、小規模ですので影響は限定的ですが、コネクター、端子、バッテリー、ハンダ等、等の値上がり、入手難にあっておりますが、何とか、ご注文に対応しております。

修理事情

一方、古いアナログアンプの修理問い合わせはとても多いです。

私の老齢もあって、重いアンプはお断りしております。また、他の修理業者に聞いてみると、多忙なようです。そこで、修理技術者を募集して、実際、修理作業をしてもらうと、イマイチの方が多く、困っているようです。

今、アナログアンプを根気よく直せる方は、当分、暮らしには困らないでしょう。

根気よくとは、例えば、スライドスイッチを基板から外し、分解して、接点を修理することです。それも、どのスイッチが不具合なのか、探っていかなければなりません。

もちろん、回路図などを見ながらでは、とても仕事になりません。

特に、コロナ禍以降、アンプの修理のお問い合わせや修理のご依頼が多くなっております。

オークションでの動きも活発なようです。

40年~50年前のアンプの不具合の大半は、スイッチやボリュームの接触不良です。

けれども、交換部品はありませんので、ひたすら、それらのクリーニングが作業の主体になります。

それと共に、オーバーホールのリクエストがあります。

最近あったことですが、オークションで入手したアンプにノイズが出て、気になるので診てください、とのことで持ち込まれました。

このアンプに付属して、ケミコン交換・トランジスタ交換をしたとのことで、数多くの取り外し部品が一緒についてきたとのことです。

ここまで部品交換したから不良はないという、売り手側の言い分だそうです。

私の長年の経験から言わせていただくと、ケミコンはまず不具合の原因にはならないことが多いです。

極端に言えば、交換する必要はないと思います。

それよりも、ノイズを発するのは抵抗の経年劣化です。特に、ソリッド抵抗、カーボン抵抗、それも高抵抗値(10kΩ以上とか)抵抗に発生します。

このアンプはいろいろチェックしていったところ、ラインアンプの100kΩや10kΩの特にベースに接続される抵抗を交換したら、ノイズはピタリと無くなりました。

たくさんのケミコン交換は悪いことではありませんが、的を外している感があります。

このような古いアンプは、オーバーホールよりも、不具合部分を修理しつつお使いになったほうがよろしいかと思います。