従来回路の問題点

Xカレント回路は、パワーアンプ電源整流回路とスピーカーからのリターン電流に問題点を発見し、その問題解決するものです。

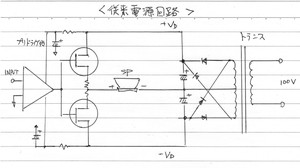

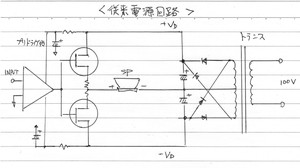

アナログ半導体アンプに興味をお持ちの方なら、パワーアンプの電源回路は【図2】のような構成にほぼ100%そうなっております。

この回路は特に問題ないように理解出来るし、長年、ずっと、現在もハーフブリッジ構成のアンプには採用されております。MASTERS AU-900Lシリーズも同様です。

最近、この回路には、アンプの電源回路において、トランスからダイオードを通じて流れる電流は整流用コンデンサーで交流分は流れ、直流に近くなり、パワーアンプ回路が要求する電流をオーディオ信号としてパワーデバイスに流します。この部分には、交流分が残っていますが、多量のNFBによって、アンプの出力には混入しないとされています。微視的に見れば、混入しています(それもひずみ測定では検出できないレベル)。

次に、出力デバイスからスピーカーボイスコイル+端子から流れる電流はスピーカーを動作させて、-端子から2個のケミコンの中点とトランス整流回路のセンタータップに流れます。

当然、その地点には整流回路の交流分(リップルと言う)とスピーカーからのリターン電流が混在、ミックスされております。良く考えるとそうなのですが、私自身もこの年まで疑問を感じなかったのです。バランス増幅回路のスピーカードライブ回路が、上記の混在がスピーカーの-端子側で発生しないメリットは分っていたのですが、ハーフブリッジ回路はそれなりに動作しているから、それで良いのだとして、これまでアンプを設計、製作して参りました。

けれども、最近、上記に述べたような問題点が気になり始め、検討を続けて参りました。

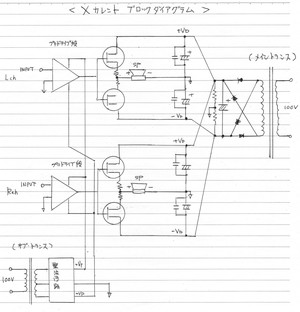

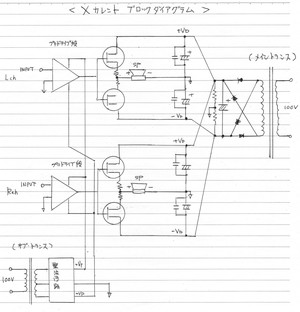

Xカレント回路の構成

- 整流回路とスピーカードライブ回路との電流経路とを分離して、整流回路はダイオードと整流専用コンデンサーで直流を創成します。そこは、完全なクローズド回路として、アンプのグランド側とは電気的に分離し、スピーカーからのリターン電流が整流回路に混入しないようにします。

- この前提には、アンプ前段(プリドライブ)は別電源で供給する必要があります。そうしないと、アンプのグランド動作起点が決まりません。また、別電源設置により、プリドライブ段はパワーアンプ段の電源変動の影響を受けないので、小音量時から最大出力時にわたって安定した動作ができます。結果として、クリーンな電圧増幅が可能となります。

- スピーカーからのリターン電流は、オーディオ回路循環用のコンデンサーをL/Rch別に設けて、出力段のL/R混入も防ぎます。おそらく、測定では検知できないL/Rch間の混変調現象を防止することができるはずです。(ステレオアンプの測定には モノラル信号を両chに加えて測定するので、このような現象を見つけられないのです。)

- このようにして、【図1】のようなXカレント回路ができ上がり、実際、4台実施してみて、期待どおりの良い結果が得られました。また、発展形として、整流ダイオードをL/R別とすれば、さらなる好結果が得られるはずです。

- これまで、実績から言われていた、プリドライブ電源の分離,L/R2トランスとかモノアンプとかの優位がある程度、理にかなっていることは分かります。整流回路の交流分(リップル)とスピーカーらのリターン電流との混入による混変調は見逃されていたと思います。

- より完全なオーディオアンプとしての形はアドバスドZバランス回路ですが、そこまでの構成が費用やスペースの関係で実現できないとき、この新技術は大変有効と思います。

- バッテリードライブアンプは、上記の問題が原理的にないので、Xカレント回路を採用しなくともピュア・サウンドになります。さらに、さらにやってみたいと言う方にはプリドライブ段を別バッテリーで駆動する新方式も考えられます。いずれ、実験したいと思っています。

新開発“Xカレント回路へのアップグレード”のご案内

新開発“Xカレント回路”アップグレード受付中!

詳細はこちら

【図1】Xカレント回路のブロックダイアグラム図

【図2】従来の電源回路

アドバンストZバランス回路にアップグレードのリクエストが4セットあり、本日、4セット目のアップグレードが完成して、発送致しました。

当初は自己陶酔ではないかと、また、1台だけ上手くいったのではないかと思ったりして、アップグレードを完了しては、ヒアリングで確認して参りました。

4セット、トータル8台でのパフォーマンスがどれも期待したどおりの良好、いや、素晴らしいサウンドになったと思っております。

特に、スピーカーボイスコイルを両側から完全にグランド(アース)に束縛されることなくパワフルにドライブするサウンドは、やはり、従来のハーフブリッジサウンドとは異なり、別次元のように感じております。

従って、フルバランス増幅モノラルパワーアンプ“MASTERS BA-999ZB/M”(モノラル)は、近々、アドバンストZバランス回路搭載した新製品にリニューアルする予定です。

また、フルバランス・パワーアンプ“MASTERS BA−225FB/MOS”,インバーテッド・フルバランス・パワーアンプ“MASTERS BA−225FB/MOSy”(販売終了モデル)機種のZバランス回路へのアップグレードも受け付けます。

ところで、話題が少しずれますが、ここ2年、クラシックコンサートに良く出掛けております。サントリーホール、ミューザ川崎、池袋芸術劇場、墨田トリホニーホール、初台オペラシティ、文京シビックホール、所沢大ホールなどでクラシックコンサートに行っています。

そもそも、人間の知覚は90%以上、視覚情報と言われています。だから、コンサートはさすが!良い音、感激!と言っても、それらは指揮者やオーケストラのみなさんの動き等の視覚情報に相当影響されているはずです。

私は、オーディオ的観点から、コンサート会場で、視覚情報が入らぬように目を閉じて聴く時間を設けています。

ところが、私の耳の形状は平らで指向特性がブロードです。どうしても、周りの方の息使いが聴こえてしまいます。

そこで、なるべくDレンジ(大きなサウンドが聴こえる)の大きくなる、前のほうの席で聴くことにしています。

そのような状態で聴くと、自分の工房と目を閉じて聴くコンサートサウンドとは一概にコンサートサウンドのほうが良いとは限らないことが少なくないことに、近年、気が付きました。また、コンサートサウンドとオーディオサウンドとは“けっこう違うな!”とも感じます。

特に、間接音、残響音はずいぶん違います。

意外とコンサートサウンドは間接音が少ないとか、貧しく聴こえることがあります。これは、2000人くらいの人員が大きな吸音材になってしまうからとも考えています。従って、短絡的に言えば、ライブ音源はセッション音源に負けているのかも知れません。

と言うのは、3年前、文京シビックホールで、出演している友達から、“オペラ”アイーダ“のゲネプロを聴きに来ないか?”と言われ、出かけました。

入場してみると、立ち会っている方々は30名ほどでした。

あまりうまくないオケでしたが、音が出てびっくり、清らかなストリングス、咆哮するブラスセクション、特に、アイーダトランペットはホール全体に響きいってびっくりでした。これがセッション録音の良さかなと感じつつ、その日は、充分サウンドに浸って帰りました。なぜなら、セッション録音のときの録音施設(ホールを含む)は御客を入れません。

さて、本番に行きました。

確かに、出演者、オケ、指揮者の皆さん、力演でした。けれども、昨日味わった、浸み渡るような素晴らしい響きは消えていました。

永遠のオーディオの課題、“本当のサウンド(原音)とは何か?”という課題を突き付けられた気がします。

1950年代後半~1980年代にレコーディング場所として、最高とされたウイーンの“ゾフィエン・ザール”は、さぞかし、凄いサウンドで録れていたのではと思ってしまいます。

ワグナー“リング”録音セッションを記録したBBC製作の画像を見ると、DECCAスタッフがこのような最高の録音ができるのは、ここしかないと言っていました。そして、セッション録音ですと、マイクセットは理想的なところにセットできます。ちなみに“リング”録音では12本のマイクを使っていました。従って、指向性が強いゆえに、コンサートでは聴こえないワイドレンジサウンドが楽しめます。

かつて、オーディオの理想を追って、シェシールド・ラボはワンポイントマイクで、ダイレクトカットでクラシック録音レコードを作りましたが、そのサウンドは遠い感じのサウンドでした。一方、マルチマイクを使って録った、“I‘be Got TheMUSIC”のスタジオ録音は絶賛を博しました。

私は“リング”の全曲のレコードを買って、聴いて、コンサートサウンドとは異なる良さも感じています。コンサートサウンドとレコーディングサウンドは基本的に違うと言う感を強くしています。

コンサート会場で聴くサウンドも良いと思うし、オーディオサウンドにはコンサートサウンドにない細部のサウンドやフレッシュサウンドがあります。

昨今、クラシック音源が売れないので、ライブ音源のCD化、ハイレゾ化が多くなりました。これは、上記の理由で、良く聴こえないです。

そう言いつつ、11月には、コンサートには出掛けようと思っています。

4月から消費税が8%に引き上げられました。

税別表示されて、買うと結構お高くなって、“けっこう消費税3%アップは堪える!”というのが実感です。

私は消費税アップについては賛成派でした。

現場の状況では、例えば、秋葉原のパーツ屋さんで、これまで内税で済ませていたのを外税にして、実質8%アップも見られたし、反対に、何とか3%を吸収して、価格アップを抑えているお店がありました。

けれども、相対的に、3月までより、お金の減りが早いなというのが実感です。

皆さん、物品税について、ご存じですか?オーディオ製品については、工場出し価格に15%課税されていました(ちなみにクルマは23%でした)。

工場出しとは、オーディオ品では、定価の0.68(仕切り)に15%掛けられていましたから、定価の0.68×0.15=10.2%になります。

数字を当てはめてみると、定価10万のアンプは¥68,000×0.15=¥10,200になります。

10万のアンプの実売は8万になっても、いくらで売ろうとも、メーカーサイドが支払う物品税は変わりません。

現在、この制度が残っているのはガソリン関係の揮発油税でしょう。

税制的には、安売りはメーカーにとっては重税になるので、それなりに営業面ではシビアなものがありました。

そのような感慨に浸りながら、

イシノラボでは、お客様の負担心理を極力軽減してもらいたいという思いで、4月以降も、3%ディスカウントして、実質5%消費税の税込価格でやっています。

少なくとも年内はこのままでいきます!

その3%分は何とか切り盛りして、納税することになります。

どうか、イシノラボの小さい心意気をご理解下さい。

<私の今後の大局的見方>

消費税は1989年4月1日、それまでの物品税は廃止され、竹下内閣で実施されました。そのときは3%、5%、8%とアップされ、来年、10%になりそうです。国際的に見ると、10%の消費税率は納得の数字です。消費税の導入による財政健全化というのがうたい文句でした。ところが、どうでしょう!それから財政赤字は雪だるま、もう1000兆円を超えました。

数学的には、25%以上の消費税にしないとプライマリーバランス(単年度収支、赤字なし)が取れないようです。

大きな視点で見ると、もう10%に上げたところで、ほとんど財政に効果はないでしょう。それは、増税以上に財政支出が垂れ流しだからです。

2015年度は100兆円を超える概算要求が出ています。

近未来的には、デフォルトは起こるでしょう。

親から聞きましたが、戦中から戦後になり、新円切替などと日本人特有のやんわり表現で2ケタ以上の平価切下げがありました。生活は、それは、それは、大変だったと聞いています。

日本の財政はいけるとこまで行って、原点に戻ってやり直すのも仕方ないことだと思います。富裕層ではシンガポールに永住権を取っている方も増えてきたと聞きます。